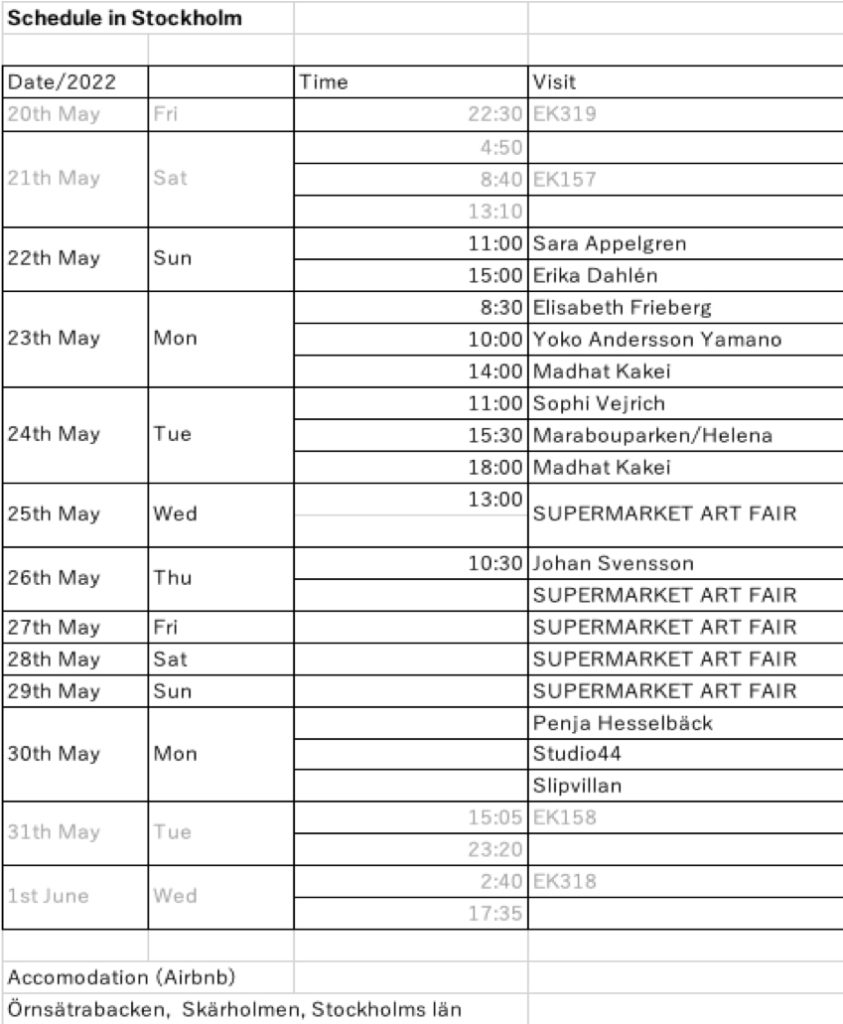

目次

はじめに

スウェーデンアーティスト訪問

1.Sara Appelgren

2.Erika Dahlen

3.Elisabeth Frieberg

4.Yamano Andersson Yoko

5.Madhat Kakei

6.Sophi Vejrich

7.Marabouparken Museum/Helena Holmberg

8.Johan Svensson

9.Penja Hesselback

10.Studio44

11.Slipvillan

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair 2022

MEETINGS EXPANDED PROGRAMME

5月25日 / プレ・オープニング

5月26日 / 公式オープニング日

5月27日 / IASPIS訪問、視察など

5月28日 / PUBLIC TALK、視察など

5月29日 / Art shots(新潟絵屋の活動を伝えるプレゼン)

はじめに

ことの始まりは、ストックホルム在住のアーティストであるAndreas Ribbungさんが、ある日突然、認定NPO法人新潟絵屋ギャラリー(以下、新潟絵屋)にやってきたことでした。2018年の夏、Andreasさんのお母様の Lisa Larsonさんの展覧会が新潟市新津美術館で開催され、ご高齢のリサさんに代わってオープニングセレモニーに出席するための新潟入りでした。Andreasさんの住むストックホルムには、クルド人画家のMadhat Kakeiさんが住んでいます。ストックホルム、パリ、そして千葉に拠点を置くMadhatさんは、新潟絵屋で過去に個展を開催したことがあり、これから新潟に行くという友人のAndreasさんに、新潟絵屋に行くといいと薦めてくれたことがきっかけでした。Andreasさんは事前に新潟絵屋代表の大倉さんにSNSで連絡をくれていたのですが、いつも多忙な大倉さんがそのメッセージに気づかず、私たちにとっては、大変驚きの訪問でした。

新潟絵屋のあと、新潟絵屋が運営に携わっている砂丘館をご案内し、その近くにあるアーティストレジデンス「ゆいぽーと」(新潟市国際芸術村・国際青少年センター)にお連れしました。短い訪問の中で、Andreasさんはご自身がクリエイティブ・ディレクターとして関わっている「SUPERMARKET ART FAIR- STOCKHOLM ARTIST-RUN-INITIATIVE」というアートフェアについて熱心にお話しされ、資料を置いて帰られました。

その後、そのアートフェアに新潟絵屋にぜひ参加してほしい、資金は捻出できないけれど、助成団体の情報提供等できる限りのサポートはするからという粘り強いお誘いがあり、最初は乗り気でなかった大倉さんが、時間を経ても変わらぬAndreasさんの熱意に動かされ、アートフェア参加について検討が始まりました。そして、Andreasさんの絶大なるサポートのもと、スウェーデンの IASPIS 、そして日本のスカンジナビア・ニッポン・ササカワ財団より、助成を受けられることとなり、スウェーデン行きが決定、準備を進めていきました。それが2019年の年末から2020年初頭のことです。

その後、新型ウイルスの感染拡大が始まり、2020年4月に予定されていたアートフェアは一旦延期となり、結局中止に。翌年の2021年10月に予定されていたアートフェアは、同年6月にスウェーデンの入国制限が撤廃されたことを機に、再度渡瑞の準備を進めていましたが、出発日の二週間程前にスウェーデンが入国制限を再開。それでも、観光目的ではないこと、公的機関から助成を受けた研究目的(スウェーデン作家訪問)であること、また、国際的なイベントに招待を受けて参加することなどの理由が、入国制限の適用除外事項に該当すると考え、賭けのような渡瑞に挑戦しました。しかし、見事成田空港で玉砕。このときもスウェーデン行きは叶いませんでした。

ところが、アートフェア会場でブースが隣接していたストックホルムのアーティスト・ラン・ギャラリーStudio44の Masoud Shahsavari さんが、展示予定だった新潟を拠点に活躍する3人の画家、栗田宏さん、Sinzowさん、蓮池ももさんの絵画作品の写真データを印刷し、新潟絵屋のブースを作り上げてくださいました。一度も会ったことのない、見ず知らずのMasoudさんの、作品と作家、そして新潟絵屋の活動に対する愛情と敬意に満ちたその展示は、本当に思いがけない、幸運で幸福な出来事でした。→instagram

私たちは会場に行けませんでしたが、コピーではあっても、たくさんの方々に新潟絵屋のブースをご覧いただき、3人の作品を紹介することができました。思わぬかたちで、アートフェアへの参加が実現したのでした。

2022年。当初のスウェーデン行きの最大の目的であったアートフェアへの出展は、意外なかたちで前年に叶い、IASPISから受けた助成の目的であるスウェーデン作家訪問が残りました。首尾よく、スウェーデンの入国制限が再び撤廃され、SUPERMARKET ART FAIR2022が開催される5月末に合わせて、三度目の渡瑞に挑戦することになりました。今回はさまざまな理由で、共に行くはずだった大倉さんが行けず、元々補佐的な立場であった岡部が一人で行き、Zoomで現地と大倉さんを繋ぐことになりました。また、今回はアートフェアに出展できませんでしたが、出展しない参加者のために設けられた「Meetings Expanded Programme」に参加し、アートフェアの様子やスウェーデンのアート関係機関を視察することになりました。

10日間の滞在は、短いながらも濃厚で、忘れ難い体験となりました。新型ウイルスの感染拡大により、スウェーデン行きが当初の計画と随分異なる形になりましたが、このような大変に貴重な機会を与えてくださり、また、度重なる状況変更にも常に理解を示してくださったIASPISのLena Malmさん、スカンジナビア・ニッポン・ササカワ財団の二川さん、そして、訪問を快く受け入れ、暖かく迎え入れてくださったスウェーデンの作家のみなさん、滞在中ずっと保護者のように面倒をみてくださったStudio44のMasoud Shahsavariさんに、心からお礼を申し上げます。

(認定NPO法人新潟絵屋研究員 岡部安曇)

訪問先の作家やギャラリーは、Andreas Ribbungさんが提供してくださった膨大な作家のウェブサイトから選んだ作家に、滞在中急遽訪問が実現した数名の作家、ギャラリーが加わりました。

スウェーデンアーティスト訪問 1

Sara Appelgren

https://www.saraappelgren.com

「ジェントリフィケーション」という言葉を最近耳にするようになったが、Saraさんの住むエリアはまさにその典型だと、迎えに来てくれた地下鉄駅Liljeholmenからバスに乗り、程なく降りたバス停からスタジオに向かう道みちに話してくれた。道中には、セメント工場のプラントや工業目的で建てられたと一目でわかる歴史を感じさせる建造物がある。荒廃した地域にアーティストが集まり、自由で活発な活動を通じて土地の価値が上がる。現在もアーティストが使用しているが、高まった価値に注目し、建物を壊して再開発を望むディベロッパーと闘っているとのことだった。ストックホルム中心部に地下鉄ですぐに行けるのが信じ難いほど、湖に近く落ち着いた住宅街は、ただ歩いているだけでも気持ちがよく、小旅行にやってきたようだ。Saraさんが住宅もスタジオもこのエリアにあることに、心の底から満足していることがよく理解できる地区だった。その地区の一角にあるSaraさんのスタジオは、大きな一軒家の一階で、1950年代には雑貨屋さんが入っていた場所だ。元の雰囲気が色濃く残る内装には極力手を加えず、作業に必要な壁や棚のみ設置している。アーティスト仲間と二人でシェアしているスタジオは、制作がなくてもここに来ることがあるというのが心底頷ける素晴らしい空間で、すっかり魅了された。(この場所も大家さんが変わり、現契約が終了する2年後は、状況が変わってしまうだろうとのこと。)

Saraさんはヴィジュアル・アーティスト/写真家だが、写真の前に彫刻を学んでいる。これまで10カ所手掛けたというパブリック・アート作品のうちの数カ所が病院や高齢者施設で、写真を使った作品を設置しているが、どの設置方法も、平面の写真表現を彫刻的に立ち上がらせ、かつ、空間の用途、利用者についてよく考えられた作品だった。

「Clockwise」(原題/Medsols)

新型ウイルス感染拡大の前に制作が決まり、その影響で2年間という長いスパンで完成させた、シェブデ (Skövde)に新設された精神病院のためのパブリック・アートは、病院内の二つのフロアの4カ所の談話室に設置された作品だ。空間の中央に大きな五角形で区切られた広間があり、その外側に、丸く撓んだ回廊のように設置された、写真を使ったインスタレーションである。スウェーデン語で時計回りは「Medsols」、「太陽と共に」というそうで、タイトル通り作品は全て、それぞれ太陽が映る壮大な風景写真で、陽の高さが異なり、太陽の動きが表されている。

「1%ルール」とは、スウェーデンで建造物を新設、改築、増設する際に、事業予算の1%を誰もが享受可能なパブリック・アートに使用するというルールで、ストックホルム市を除いて強制ではないそうだが、トンネル建設のような社会資本整備を含め導入されることが多いという。Saraさんが獲得した精神病院のプロジェクトもその一環で、プロジェクトのコンペティションを行う段階では建物の設計図しかなく、その図面と睨めっこしながら想像を膨らませ、作品の構想を練り、コンペティションに挑む。応募するだけでも、相当な時間と労力を要するが、応募に係る経費はしっかり支払われる。また、コンペティションによるが、今回のケースでは、応募者の名前は匿名となっており、審査員は応募者のバックグランドなどを一切知らずに、提出された作品案のみで審査を行い、決定する。応募に際しては、素材についても厳しい決めがあり(破損しても利用者を傷つけない素材/加工であること、日常清掃が容易であることなど)、また、事業予算については、人件費や出張費等、作品制作から設置まで、全予算をアーティストが計上し、提出しなければならないということだった。

「So Far, So Close」、「From Here To There」、「View of a Passing Landscape」など病院や高齢者施設に設置したこれまでの作品のタイトルからも窺える通り、作品は、利用者が親しみを感じたり、自身の記憶を重ねて、院内に居ながらにして広々とした風景の中に自由に精神を解き放つことのできる、「どこでもドア」のような装置だ。どの作品も利用者についてよく考え、細部にまで気を配り、制作されていた。

また、展覧会のために制作された作品も大変に興味深い。「Border」というテーマで参加したグループ展への出展作品は、「Border」をある限界であると同時に別々のものが出会う接点であると解釈し、制作。 二人の人間が固く抱きしめ合っている状態をそれぞれの角度(抱擁する二人が互いに見ることのできない相手の顔正面)から撮影し、それを一枚の布の両面に印刷。観客が360度ぐるりと鑑賞できるように展示した。

この作品を、フェミニズムをテーマにした別の展覧会に「Brace Yourself」というタイトルで出展。上記シリーズから、女性がこちらを向いている写真のみを選び、展示した。抱きしめられながらこちらに視線を向ける女性たちの顔。彼女らを抱きしめる背中は、盾のようでもある。愛情か暴力か、それとも、、、。自身の作品解釈の広がりもとても興味深い作家だ。

出典;Sara Appelgren websiteより

出典;Sara Appelgren websiteより

ほかに、舞台を控えた楽屋で鏡を見つめるポートレート、その舞台を見つめる観衆、抱擁することで正反対を向く視線。「見つめる人」に焦点を当てた一連のシリーズも写真の中の人物たちが強く心に残っている。

出典;Sara Appelgren websiteより

いわゆるパワーポイントのプレゼンではなく、テーブルの上に紙を並べて説明する方がいいという。作品作りもそれに通じており、「始まりと終わりがはっきりしないほうが、展開の広がりがあって好きだ」という。

訪問後、Saraさんの案内で、もと絵の具工場だった建物をカフェやギャラリーの入る、文化活動空間として利用しているFARGFABRIKENにも行くことができた。夏には夕日を浴びながら泳ぐという湖がすぐそばにあり、スウェーデンの歴史建築村とでも呼びたくなる、年代毎のシンボリックな建築物が集積する、建物のショーケースのようなエリアも近くにある。ストックホルム作家訪問初日は、Saraさんのさりげなくあたたかな心配りのおかげで、海外旅行に来てさらに小旅行に出掛けたような、幸せな始まりだった。

スウェーデンアーティスト訪問 2

Erika Dahlen

https://www.erikadahlen.com

Saraさんの最寄りの地下鉄駅から数駅のAxelsberg駅から徒歩5分にある、静かな集合住宅の一階にErikaさんのスタジオがある。花が植えられたプランターがたくさん並ぶ玄関をくぐると、Erikaさんの作品がゆったりと壁に掛かるリビングがあり、リビングを抜けて奥へ行くと、真っ白な壁のスタジオがある。大倉さんとZoomで繋ぐためにできればwi-fiをお借りしたいとお願いすると、「パスワードをいつも覚えられなくて、、、」と、息子さんの名前を呼び、二階からひょろっとした背の高い男の子が降りてきた。画面表示されるキーボードのアルファベット構成が異なり、使いづらいはずの私のi-phoneに、ささっとパスワードを入力してくれ、じゃあ、とすぐに部屋に戻った少年が、実はこれから兵役につくのだ、それも士官コースに行くのだ、とErikaさんに言われて言葉に詰まった。

Erikaさんの絵画制作は、常に空間的な文脈と結びついている。作品自体が空間であり、それは与えられた枠組みの中での冒険への招待であり、自身の想像の世界への入り口であると同時に外の世界の眺めであることに興味があるという。作品を見るとき、私たちは作品がある物理的な空間、絵の中の想像上の空間であるイメージ空間、そして作品を実際に体験する心の中の空間の3つの空間を自由に行き来する。アートは、何も考えずとも空間や時間を超越できる魅力的な方法だと考えている。

元々は伝統的な油絵を学んでいて、画面の全てを完璧にコントロールすることに打ち込んでいた。そこから真逆の、自分ではどうすることもできない偶然性を求めるようになり、現在のスタイル、使われなくなったフェルトの端切れや不要となった布などを素材として使うようになる。あるシリーズは、まず、生地の切れ端を手頃な大きさに切り、そこにペイントしたり、染めたりしたものを糸でパッチワークのように縫い合わせたもの。その組み合わせが気に入らなければ、新たな組み合わせを試してまた縫い直す、を繰り返せるところがいいし、また、染めるという作業も、白黒写真の現像のように、どんな模様が出てくるか予想がつかないところがいいのだという。

最初に説明してくれた作品は、この手法で作られた、フェルトをパッチワークのようにつなぎ合わせ、美しいフェルトでできた万華鏡のような、Erikaさん曰く、自分なりの「ヤントラ」(ヒンドゥー教徒が瞑想の補助具として用いる象徴的幾何学図形による図像)を表現した作品。作品には必ず風景がモチーフとして描かれる。そしてこの独特の形の構想は、先ほどの息子さんが一時期折り紙にハマり、YouTubeで覚えては実際に折っていた折り紙の形から着想を得たという。

「Yantra I 」

出典;Erika Dahlen websiteより

また、Erikaさんの関心は、「人間とはどういう存在なのか」を、アートを通して追求、考察するところにある。人間の持つ象徴化する能力、あらゆるものから意味を見出す能力に魅了され制作した、言語としてのアート作品のシリーズもある。

「手」のシリーズは、手と絵の具という素材だけで、想像の世界への鍵となるオブジェを創造可能な、美しい奇跡のような手の存在に注目した作品だ。

「人が箱やモノを運ぶ」シリーズは、制作を通して、死を意識する生物である人間について理解しようとする作品。生態系の危機と気候変動によって世界は新たな局面を迎えているが、豊かな地域は消費文化に完全に吸収され、人生の意味は物を買うことにあり、取り巻く環境、自然に与える影響に注意を払うことがない。生態系の限界がすでに散見される中で、現在、私たちは社会や生き方が大きく変化している最中にあり、それは痛みを伴うプロセスだ。荒野のような風景の中で、人がものを運ぶイメージは私たちの暮らす世界を暗示するが、 「ただ、自分の中に留まっていてはならない」という、より実存的なレベルの解釈へも踏み込んでいるという。

写真提供 ; Erika Dahlen

多くの作品に表現される、不思議な風景のイメージは、伝統的なbroken sceneryの継承を意図している。どの作品もミステリアスで、見る者は自ずと問いを投げかけられ、絵の前に立ってしばし思考の世界に誘われる。使われるフェルトや布という質感のある素材の上に広がる、不思議な風景や哲学的な問いを投げかけるモチーフ。Erikaさんは1980年代にインドに留学経験がある。注意深く物事を見つめ、熟考を重ねながら制作し、「アート」という言語によって、他者とのコミュニケーションを図っている。

Erikaさんは、釘と金槌を手に、過去の作品を次々に壁に掛けては外し、を繰り返しながら、多くの作品を見せてくださった。

写真提供 ; Erika Dahlen

そのあと、昨年アートフェアで紹介した新潟を拠点に活躍する3名の画家、栗田宏さん、蓮池ももさん、Sinzowさんの作品集やファイルもご覧いただくことができた。

一ページ一ページ、感じ入るように見てくださり、栗田さんの作品には、頷きながら、「絵を描くというのは、体を使った作業よね」と言い、蓮池さんの作品には、「物語が感じられる」。Sinzowさんの作品には、「おかしみと絶望が感じられる。日本ほどではないにしろ、スウェーデンでもやはり子育てする女性の負担はあるので、よくわかる」と感想を伝えてくれた。また、スウェーデンでも、これまでは学校の教科書では習わなかった素晴らしい画家が近年多く見直されているが、そのほとんどが女性作家であることも教えてくれた。

写真提供 ; Erika Dahlen

スウェーデンアーティスト訪問 3

Elisabeth Frieberg

https://elisabethfrieberg.comm

訪問に当たって、複数のアーティストと日程調整のためのメールのやり取りをする中で、毎回最も簡潔な返信をくれるのがElisabethさんだった。訪問予定日の数日前に、訪問時間の変更が可能かどうかを確認するメールが届いた。例によって簡潔な文章には、「実はスタジオから車で3時間の場所にある島を夫と所有している。その島にひと月前に鷲の巣を発見した。小鳥もいる。(その保護観察のためか)専門家が鷲に「指輪」をはめに来ることになった。あなたの訪問も重要だが、私はこの“メガ”イベントを見逃すわけにいかない。なので、訪問時間を早めてもらえないか」。短いメールから興奮が伝わり、その内容にのけぞりながら、ますます訪問が楽しみになった。大きな陶芸工房やアーティストスタジオが集積し、ストックホルム郊外の観光地にもなっているGustavsbergに向かうと、わざわざ道路脇で待っていてくれたElisabethさんが笑顔で迎えてくれた。

「色彩の狩人」

巨大な建物の一室にあるElisabethさんのスタジオは、真っ白な壁の大きな長方形の部屋だ。大型の絵画も余裕で制作できるたっぷりとした空間。梱包されて壁に立てかけてある大きな絵は、過去にベルリンで開いた個展に合わせて発刊された画集で見たことがあったため、机や壁に並べられた小さな作品を中心に見せてもらう。

真っ先に目を引くのは、お手製の「カラーチャート」だ。Elisabethさんは山が、緑が大好きだ。気に入った、または思い入れのある風景をまず描き、そこからカラーチャートを作成。そのカラーチャートの色を全て使って抽象画を描く。夫と所有する島の風景、夫と出会ってから10周年を記念して旅したモルディブの風景。心酔する画家、Agnes Martinの足跡を追い、旅した、生地のカナダ中南部のマックリン、7歳で移ったバンクーバ、そしてその後長く過ごしたニューメキシコのタオス。撮影した写真を見て描くのは好きではなく、必ずその場所で、地べたに腰を下ろし、描く。その風景画を描くことで採集した色彩から、新たな絵を生み出す。

「Taos, Van Gogh, Monet, Natura, No. 3」

出典; Elisabeth Frieberg website より

「音楽からさまざまな感情を受け取る人があるように、私はどうしようもなく色彩に反応してしまう。なぜかはわからないけれど」という言葉を待たずとも、ただ生きているだけで、この人の周りにある膨大な色が常に語りかけ、その夥しいインプットを何らかの形でアウトプットしなければ、とても生きていられないのではないか、と思う。

祖父母が画家で、叔母は陶芸家という芸術一家に生まれたElisabethさん。自身の作品は、あくまで抽象画であり、特に色を重視し、その背景にあるストーリーはむしろ表に出さないようにしているとのこと。しかし、その例外があると紹介してくれたのが、ある雑誌の依頼で制作したグラフィックを用いた作品だ。

当初、グラフィック作品をとの依頼を受けたとき、自分はやはり色を使いたいと考え、祖父が残したモノトーンのグラフィック作品に色をつけるのはどうかと閃く。そのモチーフに使ったのが、祖父が描いた愛人Ingaのドローイングだ。全身の輪郭をささっと黒く太い線で描いたグラフィックに色を載せていく作業は、Elisabethさんにとって、描かれた愛人に対する復讐でもあり、セラピーでもあるような、感情がジェットコースターのように激しく揺れ動く特別な体験だったという。

誰に対しても親切で素晴らしい祖父が、どうしてこんな意地悪な女と恋に落ちたのか。家族は皆この愛人Ingaが大嫌いだった。でも、このプロジェクトの作品制作に当たっては、祖父に敬意を払い、作品は表現力豊かな、美しいものにしたい。Ingaが描かれたドローイングのコピーにそれぞれさまざまに載せられた色は、どれも違って美しかった。制作を通して、祖父を、Ingaを、二人の関係と自分の感情を理解する体験になったと話してくれた。

Elisabethさんは、いつも自分を楽しませるように心がけている。制作の対象とは何らかの関係がなければならない。そうでないとエネルギーが得られない。思い入れのある対象があり、描きたい!という感情が溢れたら、すぐに制作に入る。

ウェブサイトに掲載されていたパフォーマンスの裏話も非常に面白く、この人の話は永遠に聞いていられる、聞いていたいと感じさせる人だった。次から次へとどんどん作品を出してくれて、“メガイベント”に間に合わなくなるのではないかとこちらが冷や冷やし、最後は駆け足で終了。同じ建物にある山野さんのスタジオへ連れて行ってくれて、バトンタッチとなった。

スウェーデンアーティスト訪問 4

山野アンダーソン陽子

http://www.yokoyamano.com

2020年10月の訪問に向けてやりとりを重ねていたとき、「よかったらスタジオがすぐ近くだから、紹介しようか」とElisabethさんが紹介してくれたのが山野さんだった。ウェブサイトのガラス作品に一目で惹かれ、連絡を取ると、なんと山野さんは過去に新潟が誇る素晴らしいお店「F/style」で個展を開催したことがあり、その際に新潟絵屋にいらしたことがあると知って、驚いた。2021年に山野さんが東京で展覧会を開催された際にご挨拶に伺い、今回はそれ以来の再会となった。ガラスの制作工房は同じ建物の1階にある。別の階にあるスタジオで、棚やテーブルに並べられたガラス作品を見ながら、お話を伺った。

「北朝鮮の軍隊みたいな作品を作りたい」

山野さんの話はとにかく面白い。着眼点が面白いが、その表現方法も大変にユニークだ。鍛錬に鍛錬を重ねて、ある高みを目指す。一糸乱れぬ行進をする兵隊たちの、極限まで鍛錬しても、どうしても滲み出てしまう「個性」。同じ服を着て、同じ動きをすることで見えてくる「個性」。自身のガラス作品も、それくらいの個性がいいと思っている。

出典;Yoko Andersson Yamano websiteより

出典;Yoko Andersson Yamano websiteより

山野さんの制作に対する姿勢を伺っていると、農家の方の話を聞いている気分になってくる。悪天候でも、それを受け入れてやっていくしかない。ガラスも、天候や気温に左右されるし、一度に巻き取れるガラスの量も完全には一致しない。また、制作時、熱い窯の前で垂れた汗が目に入り、咄嗟にした瞬きによって形状が崩れてしまう、相当な集中力が必要とされる仕事だ。

子供の頃、祖母のお手伝いで、グリーンピースを鞘から出したとき、一粒一粒の豆の大きさが違うのが面白かったという。人間もそうで、些細な個性がとても重要。ワイングラスであれば、飲む人の手の大きさが違うし、飲む量も違う。デザイナーがいいと思うある形を提供するのではなく、型を使わずに制作することで、個性を出そうとしなくても、気候や巻き取るガラスの量などで自ずと出てしまう個々の違いをよしとする。素材を活かすことができ、その時の流れに乗って出てきたものをよしとする。そのように出来上がったものの良し悪しは自分が決めることではなく、いいと思う誰かの存在を信じている。ガラス食器の使用方法も生活スタイルも、人はそれぞれ違うからと。

(下)制作者しか見られない、面白く変形してしまった作品を集めて展示した近作から

そんな山野さんのものづくりの姿勢は、進行中のコラボレーションプロジェクトにも反映されている。2018年頃から、スウェーデン、日本、ドイツの現代画家と一緒に彼らが描きたいガラス食器を山野さんが作る。ルールは、描きたいガラス食器について、言葉のみで説明すること。ただ「ワイングラス」という画家もいれば、詳細に説明する画家もいるし、詩を書いた画家もいる。それらの言葉からイメージしたガラス作品を山野さんが作るが、それが気に入らなければ、画家は自分の好きなように描けばいい、というプロジェクト。言葉から想起するイメージの違いを遊ぶ、面白いコラボレーションだ。

人の細かい行動が気になり、気づいたことはよくメモするという山野さん。おや?という新鮮な違和感を見つけては、日々よく考えてそのときそのときの「こういうことかもな」を柔軟に積み上げて生きている人だ。

帰国後、写真家の長島有里枝さんとの往復書簡『ははとははの往復書簡』(晶文社)を読んだが、文章の中にもそんな山野さんがそこにいた。

スウェーデンアーティスト訪問 5

Madhat Kakei

https://www.madhatkakei.se

Madhatさんは期せずして、新潟絵屋のストックホルム行きの鍵となった画家だ。これまでも渡瑞に当たり訪問を打診していたが、残念ながらいつも海外にいらっしゃり、タイミングが合わなかった。今回は、ストックホルムにて制作中で、引っ越したばかりの自宅にもどうぞとのお誘いを受け、ようやくお目にかかることができた。大倉さんはよく知っているが、私はお会いするのはこれが初めてだった。

ルーテル教会やストックホルム市立図書館のある、まさに街の中心地区に位置する建物の一角にあるスタジオは、クルディスタンの絨毯や装飾が施され、Madhatさんの近年のシンボルとも言える、四角いキャンバスに同一の色が載せられた、色とりどりの作品で溢れていた。クルドのお茶を淹れてくるから、それまでこれでも読んでいてと渡されたのが、ある雑誌(『現代思想』2017年8月号(青土社))で磯崎新さんがイラクを訪れたルポで、そこに若きMadhatさんの姿もあった。「磯崎さん、針生一郎さん、洲之内徹さん。日本の著名な人たちと出会い、紹介してもらえたことは本当に幸運だった」という。このとき、貴重な磯崎さんのルポを読んでも目がページを滑るばかりで、内心パニックに陥っていた。この日、朝から要のレンタルモバイルwi-fiを宿に忘れ、GustavsbergのスタジオからMadhatさんのスタジオまで、Masoudさんが親切にも車で送ってくださったのだが、車内に大事な書類の入ったバッグを忘れたことに気づく。一体何をやっているのか、、と情けなさが募り、どうやってMasoudさんに連絡しようかと頭はそのことばかりで、正気を失っていた。その様子を察して、Madhatさんの訪問は別の日に、引っ越したばかりのスタジオ兼自宅でと提案してくれ、その日はそそくさとお暇した。Madhatさんに大変に失礼な訪問になってしまった。作品の多いスタジオからMessengerで繋いで、大倉さんと画面越しの再会を果たしていただけたのだけがよかった。

スウェーデンでアーティストとして生きること-

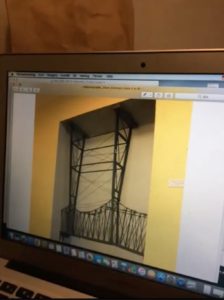

翌日訪問したMadhatさんのスタジオ兼自宅は、地下鉄Vastertorp駅から徒歩3分の、閑静な住宅地にあった。この2月に越したばかりという部屋は、うっとりするほどきれいで落ち着く空間だった。キッチンに、大きな窓のある天井の高いリビングと寝室、2階にロフトのような小さなスペースがあり、そこを制作部屋とする予定とのこと。シンプルな部屋には、ご自身の絵が描けられ、滞在先で拾ってきた石や色のついた板切れ、日本の三越で買ったという陶器や焼き物も飾られている。お手製のクルド料理でもてなしてくれた。

「スウェーデンには感謝している。雨風を凌げる家を与えてくれて、アーティストとして生きていける環境を与えてくれていることに。でも、何十年暮らしていても、一度もホームと思ったことはない。スウェーデン人じゃないという理由で、さまざまな困難を経験してきたから」という言葉は重く響いた。

スパイスの効いた美味しい食事のあとは、映画が大好きなMadhatさんとお薦めの映画の話になり、ご自身が過去に制作した映像を見せてもらう。イラクで5年間絵を教わった恩師の晩年の生活に密着したドキュメンタリー。字幕がないので、会話の場面は訳して伝えてくれるのだが、恩師のジョークにMadhatさんは同じシーンを何度見ても笑いが込み上げるらしく、終始破顔している。この恩師のMohamed Muhraddinさんはバスキアのような作風で、言葉がわからなくても、画面の中で動くその様子から魅力がビシバシ伝わってくる人物だった。共通の友人、知人が多いため、制作についての話はほぼせず、Madhatさんが感じるスウェーデン、フランス、日本の違いや、映画の話に終始してしまい、もはや友達の家にただ遊びに行っただけのような訪問になってしまった。Madhatさんにも新潟の3人の画家の作品を見てもらったが、栗田宏さんの作品に魅了されて、とても日本的だと言った。

(帰国後、2023年9月に新潟絵屋と新潟ビルサービス特定共同企業体が運営する砂丘館でMadhatさんの展覧会開催が決まった。)

スウェーデンアーティスト訪問 6

Sophi Vejrich

http://www.sophivejrich.com

訪問のやりとりをしている中で、最も新型ウイルスの感染に用心していたのがSophiさんだった。Masoudさんの多大なるサポートで実現した、2021年のアートフェアの新潟絵屋のブースを見に行こうとしてくれていたが、マスクなしで大勢が集まる場所に行くことを躊躇し、葛藤の末に結局息子さんが体調を崩し、断念せざるを得なかったと連絡があった。日本とは真逆だ。日本で一人だけマスクなしでずっと生活するのは、精神的にとても厳しい。それを考えると、コロナ禍のスウェーデンで生きるSophiさんの心労が想像された。

Liljeholmen駅で地下鉄を降りて、湖のほとりを歩くと閑静な住宅街が現れ、その建物の一角にSophiさんのスタジオがある。中に入ると、細長いバックヤードがあり、その奥に10畳くらいの一室がある。四角いその部屋には、Sophiさんの過去の作品が置かれ、小さなギャラリーのようだ。聞けば、Sophiさんも芸術一家の出身で、実際の制作は、彫刻家である父親の住まいに大きなスタジオがあり、そこで行っているという。

Sophiさんは、夫と息子と3人で日本に来たことがあり、東京や鎌倉で展覧会を開催している。帰国後、一ヶ月後に夫が事故で突然亡くなってしまったので、3人で過ごした日本には特別な思い入れがあると話してくれた。

Sophiさんは小さい頃から、とにかく敏感で想像力豊かな子供だったという。目に見えない空気の存在に気がつくと、この空気がなくなったら一体どうしたらいいのかなどの考えがとめどなく広がる。「空気」はその後、Sophiさんの長年のテーマとなる。

作品は、基本的には立体とミクストメディア(平面)など、単独での展示ではなく、それぞれが物語のプレイヤーとなるように組み合わせて展示し、一つの作品としている。

立体は、時に悲しげで、ポップで、キュートで、日本の妖怪を模ったような形状もあり、謎めいてもいるし、哲学的な要素も感じられる。見る側の解釈の自由度が高い。Sophiさんが生きていて感じるさまざまな感情や出来事、それを取り巻く環境に触発され、豊かに膨らむイメージから産み落とされた、いくつもの生き物たち。Sophiさんという人の中にモワモワと蠢く住人たちが、一つ一つ、それぞれに形を与えられてこの世に現れる。Sophiさんが生きれば生きるほど、次々と現れる。

「Grief」

日本の滞在から帰国し、一ヶ月後に夫を亡くし、ショックと混乱の渦中で制作された「Grief」。ヨガのポーズをする黒い女性の立体作品と2枚の平面作品で構成されている。広い展覧会場の真ん中に据えたという立体作品は、胡座を組んだヨガポーズを取る女性の形をしていて、頭部の髪の毛と思われる黒い毛は、左側から右側に向かって、垂直に吹き出している。嵐のようでもあり、黒煙のようにも見える。組んで座す足には、ポップな白とピンクと水色の縞模様の靴下が穿かされている。セットとなる、二枚の平面作品の一枚は、日本の石庭の写真作品だ。Sophiさんにとっては「調和」を意味する石庭。インターネットから取ってきたというその画像をプリントした後に、手でぐしゃぐしゃに揉み、皺のついたまま一旦伸ばし、中央部から割いて左右二枚に切り離して、元のように配置して撮影した写真だ。中央に走る線が、出来事の「前」と「後」を示し、「記憶」が表現されている。もう一枚は、彫刻家の父親の古いスタジオの一角;壁、割れたガラス、堆積する埃や塵、横たわる虫の死骸 が映った写真だ。

(上)「A Leak on the Underworld」

(上)「Paper Garden」

(上)「The Naked Comes with the Net」

木、アルミニウム、ブロンズ、フェルト、革、布、毛糸、埃、、、Sophiさんは驚くほどさまざまな素材を用い、組み合わせる。使用する素材の質感も自分にとっては非常に重要だというが、異なる素材を使って自身でほぼ全てのものを制作していることに驚く。シンプルだが深いものが込められた原始的なものに惹かれ、ギリシア神話やスウェーデンのフォークロアをモチーフにすることもある。

一方で、ポップカルチャーも好きで、それらの要素を組み合わせて作品を作る。また、人間にとって非常に重要な脳がある頭部、その最もデリケートな部分の一番近くにある「髪の毛」もモチーフとしてよく登場する。煩わしい「フケ」を星のように髪の毛と背中に散りばめた作品は、背景の鮮やかなピンク色や女性が着るジャケットがポップで面白い。

「自分の尿を飲むヴァンパイア」という奇妙なイメージから生まれた作品は、「尿」が、金鉱師の掘る「金の液体」、さらに「ビール」と連想ゲームのように膨らみ、立膝で座る薄いワインレッド色の長い三つ編みの、伏し目の白いマスクをつけた緑色の鼻の女の子が、ビール好きの男性がよく着ている(とSophiさんが思う)メッシュのランニングを着て佇む、という立体と、人抱えの透明なガラス容器に黄金色の液体を入れた立体を組み合わせて展示する、という何とも不思議な形に収まった。

「Wetland, the Gym」

作品は全て、Sophiさんの人生が反映されている。とても個人的なその時その時の感情、起きた出来事、その周りにある物事。それらを繕わずに、正直に、いつも裸でいたいという。

過去の作品を収録した作品集には、日本人の詩人に訳してもらった日本語訳も掲載されているが、新型ウイルス感染拡大で日本人に渡すことができなかったのであなたが最初だ、と言って、落ち着いたピンク色の装丁が美しい作品集をプレゼントしてくれた。

スウェーデンアーティスト訪問 7

Marabouparken konsthall

https://marabouparken.se

Sophiさんの訪問の後、徒歩で数分のGrondalから市電に乗り、Ballsta broで下車。電停から車幅の広い道をまっすぐに歩くと、Marabouparken Konsthall (以下Marabouparken美術館)が左手に現れる。よく晴れた日差しの強い日で、隣接する広い公園には家族連れが多く、ビーチのように水着姿で横になり、日光浴を楽しむ大人もいる。美術館に近づくと、立派な彫刻作品がいくつも現れる。一体、一体、写真を撮りながら、約束の時間を待つ。

Marabouparken美術館は、スウェーデンが誇るチョコレート会社「Marabouparken」(現在は国際企業となり、スウェーデンの企業ではなくなった)が15年前に歴史ある工場と隣接する公園施設をスウェーデンで一番小さな市であるSundbyberg市に寄贈。Sundbyberg市がこれら施設を文化目的に使用することを約束したことから、公園内に点在する彫刻作品の譲渡も市が受け、美術館としての活動がスタート。事業予算の約80%が国とSundbyberg市、地域からの助成で運営している。美術館として使われている建物は、もとはチョコレート工場のラボラトリーだった場所で、ギャラリーショップやレストランも入っている。案内してくださった美術館職員のHelena Holmbergさんは、限られた時間に合わせて、順序よくスムーズに館内を案内してくれた。このとき開催していたのは、春、夏、冬と年3回開催するという企画展ではなく、毎年恒例で開催している王立芸術院の卒業制作展だった。

オープニングパーティには400人がここに集い、それは賑やかだったという。シリアやデンマークなどからの留学生を含む20名の生徒たちの作品が、全館をゆったりと使い、展示されていた。Helenaさんの印象では、これまではコンセプチュアルな作品が多かったが、近年はテキスタイルやハンドメイドの工芸的な作品が増えている傾向にあるとのこと。絵画、立体、映像、中にはエレベーターの内部に展示したり、会議室の隅にハエの死骸を集めて作品にしたものもあった。この展覧会は入館無料だが、美術館で企画する展覧会は、入館料約10ユーロ。企画展のテーマは、隣接する公園と結びつくものと定め、地球温暖化をはじめ私たちが直面する環境問題等、自然と人間の関係性に注目した展示を基本としている。

支援を受けている公的機関からの助成条件は、万人がアクセスしやすい文化施設であること。ハンディキャップを持っている人、性別、年齢を問わず、誰もが利用できることが求められるが、展示内容についての注文は一切ないという。4.5人と少ないスタッフで運営しているが、そのうちの一人が教育部門を担当しており、外部からアーティストを招いて子供向けに趣向をこらしたワークショップを頻繁に行っている。「Monster Room」と名付けられたワークショップ用の部屋は、カラフルな旗が上空に揺れる、かわいらしくワクワクするような空間で、教室の隅には、あるアーティストの作品からインスピレーションを受けて子どもたちが制作した「木の彫刻」が置いてあり、相当な力作だった。

年間約1万人の来館者があり、行政側とすれば来館者数は伸びたほうが望ましいはずだが、国からの助成を受けるには、高い品質の展覧会やイベントを企画する必要があり、あくまでも量より質を重視しているとのこと。悩ましいのは、マーケティングや広報に使える予算が少なく、良質な展示をしていても大きな美術館とは張り合えないことで、これは国を超えてどこも共通の悩みのようだ。

スウェーデンといえば「福祉国家」というのは誰もが持つイメージだが、それは前世紀に興った労働者運動、自由教会運動、禁酒運動、大衆教育などの盛り上がりの中で育まれたものであり、これら運動の参加者が熱心に行ったのが一般への啓蒙、公教育だった。文化がその中で大きな役割を担ったことから、文化は誰にでもアクセス可能であるべきで、よりよい生活を築くためのツールであるべきだ、という考え方がスウェーデンには根強くあり、これはスウェーデンの歴史的な遺産であると思うとHelenaさんは言う。その例として、昨日行ったというパブリックアートプロジェクトを紹介してくれた。

その名も「Kitchen Square」。市の郊外にある広場にコンクリートで作られた典型的なスウェーデン式キッチンがあり、そこで子供のための創作活動が行われ、大人は立体作品である「屋外キッチン」で料理をし、食事を楽しむ。都市計画の研究員、政治家、アーティスト、地域住民が参加し、イベントに合わせてカンファレンスが美術館で開かれ、意見交換がなされたという。移民の多いスウェーデン。同じ地域に暮らす女性たちが集い、子供を遊ばせながら料理をし、お互いを知り、知識や知恵を共有し、生活における問題について意見交換をする場になっており、多くの社会的関心は女性たちからもたらされる。

「Kitchen Square」は、社会の中で実質的な機能を有したアートプロジェクトで、Marabouparken美術館もさまざまな活動を共に行っている。このようなスウェーデンの文化に対する認識は、いい面と悪い面があり、悪い面は本来なら政治が解決すべき問題までも、美術館が責任を負わされがちなところだという。それでも、他国と比べるとスウェーデンの文化政策は手厚く、運営する側としては幸運なことだとHelenaさんは話してくれた。

スウェーデンアーティスト訪問 8

Johan Svensson

http://www.johansvensson.org

ストックホルム市の中心部、大通りに店舗が並ぶ地下鉄Slussen駅を出て少し歩くと、緑が眩しい森の公園があり、そこを通ると閑静な住宅街に出る。似た外観の大きな建物が並ぶ一角の1階(半地下のような場所)にJohanさんのスタジオがある。ウプサラの幼稚園にパブリックアートを設置したところで、スタジオはがらんとしているけれど、パソコンで作品を見せることができるからと連絡が来ていた。

Johanさんはスウェーデン南部の小さな農村の出身だ。母親がアーティストになりたかった人で、家には母親の描いたきれいな絵が掛けてあった。早くに結婚し、子供を産んで夢を叶えられなかった母が、それをぜひ息子にというようなプレッシャーは一切なかったという。大学まで南部で過ごし、その後、建築家/アーティストである妻とともにフィンランドへ。現在はストックホルムを拠点に制作している。自分がここに来ることができたのは、IASPISの支援があったからだと聞き、IASPISの存在の大きさを改めて感じる。

「心の中の仄暗い場所に体を浸しながら、時々浮かんでくる生き物」

Johanさんを訪問したいと思ったのは、Johanさんのウェブサイトのトップページにある、印象的なサングラスを掛けたカラスのドローイングに惹かれたからだ。それは「NIGHT TIMES」というタイトルの展覧会のために制作されたドローイングだった。

Johanさんは落書き小僧だ。短時間にドローイングやペインティングをたくさん描く。繰り返し描いては、その発展を見る。

面白い展開になることもあれば、そうでないことも多い。テーマがあることもあるが、何が出てくるのか、どうなるのかわからないのは一緒で、通常は現れたどの絵も批評はせず、振り返るのは展覧会のための作品を選ぶときだ。

自然発生的なドローイングからアニメーションが生まれることもある。近作「Grass」がそれで、芝が伸びやかに生長し、風に気持ちよさそうに揺れる。と、大きなタイヤ(草刈車)がやってきて、短く刈り取られてしまう、という短編だ。この映像は、大きな木を寝かせたように配置したインスタレーション作品の、根に当たる部分に透明なフィルムを提げて、そこに繰り返し映写するという方法で展示した。木の周りには、ネズミの立体が配置され、絵本の世界の実写版のようだ。

子供からも大いに好かれそうなJohanさんの作品は、なるほど、3カ所の幼稚園や住宅地の広場にパブリックアートとして設置されている。串刺しにした野苺のシロップがけ(スウェーデンのおやつ)を巨大にした立体や、街灯の灯りを覆う部分が、ニット帽やキャップになっている作品。「驚怒哀楽」を地球に見立てた四つの球体に、それぞれ四つの感情を表した表情をつけて、高さと色を変えて設置した立体作品など、どれも思わず頬が緩むものばかりだ。

一方で、一番最初に取り組んだパブリックアートは、余命いくばくの人が静かに最期の時間を過ごすホスピスのための作品で、あの世とこの世を繋ぐ三つの「橋」を制作。構造が美しい立橋、タイで見られる家付きの橋、そして、古い映画からイメージを得た吊り橋だ。利用者に配慮し、あまりハードなものにならないように気を配って制作した。

「心の中の仄暗い場所に体を浸しながら、時々浮かんでくる生き物のよう」とは、大倉さんが評したJohanさんの印象だが、本当にそのとおりだ。見上げるほど背が高く、物静かで控えめだが、心の中の仄暗い場所で、ずっと絵を描いている少年Johan君がいて、ちょっと辛辣に、ちょっとニヒルに物事を見つめている。そのJohan君が、Johanさんの目の奥からこちらをじっと覗いている。そんなふうに感じた。人を惹きつける不思議な魅力のある人だ。

スウェーデンアーティスト訪問 9

Penja Hesselback

https://www.penja.eu/whyitakepictures

帰国の前日、連日多忙なMasoudさんが一日付き合ってくれるというので、どこまでもご厚意に甘えさせてもらうことにする。朝、宿泊先に迎えに来てもらい、そのまま地下鉄Fittja駅のセントラム内にあるPCRセンターで日本入国のために必要な検査を受ける。そのあとGrondalのSaraさんのスタジオを再訪。私の滞在中に用意してくださった作品ファイルを受け取り、ウプサラへ。ストックホルム市内を抜けると、ひたすらだだっ広い平野が広がる。遠くに何の起伏も見えず、ひたすら水平に広がる畑作風景。向こうに日高山脈を置いて、大規模な畑地を区切るように防風林を配置すれば、見慣れた十勝の風景だ。いずれにしても、ストックホルムとは似ても似つかない景色が続き、そこに街が現れる。

大学の街と聞いたせいか、若い学生たちの姿が目に付く。郊外の住宅街といった感じの静かな通りを進むと、な、、、何だこれは!という巨大な市民ガーデンが現れる。Tunakolonin市民庭園だ。もとはもっと大きく、今ではかなり規模が縮小されたというが、日本のいわゆる市民農園のガーデン版で、どの区画にもコテージが建っている。サマーハウスと呼ばれるその家には暖炉もキッチンもあるが、トイレやシャワー室はなく、別にある共同のクラブハウスに完備されているという。このひと区画を手に入れるのは相当な倍率だそうで、どの借主も理想のガーデンを形成すべく趣向を凝らしていて、スウェーデン人の庭づくりへのとんでもない情熱に慄く。

この「夢」のガーデンを手にした一人が写真家のPenjaさんだ。Studio44のメンバーでもある。Masoudさんがキュレーションした写真のグループ展に参加していたPenjaさんの作品をInstagramで見て以来、とても興味を持ったことをMasoudさんが覚えていてくれて、連れて来てくれたのだった。

Penjaさんの夫のAndreさんが庭園敷地の入り口まで迎えに来てくれて、この市民庭園の歴史を簡潔に説明してくれた。(あとで調べたところ、ひと区画400平米強とあった)。自力ではとても辿り着けそうにない、碁盤の目に整理された庭園の道を歩くと、Penjaさんが庭の前に立って待っていてくれた。

Andreさんが庭を案内してくれる。中国やベトナム文化に造詣の深いAndreさん。鯉が泳ぐ池付きの和風庭園もあれば、野菜を育てるビニールハウスもあれば、ピザを焼くための釜もある。そして、イタリア風庭園コーナーも。何年もかけて少しずつ形にしてきた庭園は、その名も「北半園」。中国蘇州に存在する同名の庭園から拝命したそうだ。とにかく、そのオリジナリティと完成度に驚く。

明るいレンガ色をした平屋のサマーハウスにお邪魔すると、室内は白で統一され、ソファやテーブル、本棚がセンス良く配置されていて別荘のようだ。「私たちはここが大好きで、ここでよく過ごす」とPenjaさん。手作りのタルトとコーヒーでもてなしてくれた。

Penjaさんも父親が画家だった。その影響もあって絵画を学んでいたが、自分には絵画は制作に時間がかかりすぎた。自らの感覚とその変換スピードのギャップを感じるようになり、絵筆をカメラに持ち替える。トラベル・フォトグラファーとしてしばらくケニアに住んでいた。人、人、人。喧騒の中に長く身を置いていたために、帰国後、その真逆、人間の気配のない風景を求めるようになる。それが、現在のスタイルとテーマにつながった。お話を伺っているうちに、よかったら短時間でもスタジオにと誘ってくださり、Masoudさんの車でPenjaさんのスタジオへ。庭園から5分ほどの住宅街の一室にお邪魔する。長方形の広い空間に、よく整理されたスタジオの壁には、Penjaさんの大きな写真が並ぶ。

写真提供; Penja Hesselback

どれも人気のない、過ぎゆく日々の変化を誰にも知られることなくダイナミックに、ひっそりと存在しているような、静謐で美しい風景だ。写真の中の風景に、ひたすら身を委ねていたくなる。

出典;Penja Hesselback websiteより

出典;Penja Hesselback websiteより

撮影はデジタルカメラで行い、プリントは長年の友人にお願いしているそうだ。プリントの際は友人の横に立ち、色を指示すると聞いて、なるほど、確かにPenjaさんのカメラは絵筆なのだったと思った。

お話ししていると独特の間があり、じっとこちらを見つめる視線の美しさと強さが強烈に残った。

写真提供; Penja Hesselback

スウェーデンアーティスト訪問 10

Studio44

https://studio44-stockholm.com

突然の入国再制限のために成田空港で折り返しとなった昨秋のスウェーデン行き。Andreasさんから「セカンドベスト」として提案されたのが、展示予定の作品の高解像度の写真データを送り、現地でプリントアウトして、アートフェアの参加者の力をお借りし、新潟絵屋のブースを作るというもの。ベストでなくてもあくまでも何とか実現する方向で進めてくれる気持ちが嬉しく、そうしてもらえるならとお願いした。そしてすぐに紹介されたのがStudio44の3人のメンバー、 Masoud Shahsavari さん、 Ekaterina Sisfontes さん、 Rikard Fåhraeus さんだった。中心となって動いてくださったのがMasoudさんで、限られた時間の中で素晴らしいブースを作ってくださり、伝えきれないお礼を伝えると「これは僕たちが一緒に作ったんだよ」と言った。そして、新潟絵屋で展覧会をしたことのある小木曽瑞枝さんとパートナーの池田光宏さんが、スウェーデンで暮らされていた際に、Studio44でグループ展や個展を開催していたことを知った。驚いて早速Masoudさんに伝えると、そのときちょうど横に座っていた Janneike Brantas さんが「それ、私の友達よ!」と叫ぶ、というエピソードが届いた。スウェーデンの作家訪問もアートフェア参加も大事な目的だが、個人的に今回の渡瑞の一番の目的は、Masoudさんに直接会ってお礼を伝えたいということだった。

Studio44はギャラリーの多いストックホルムの中心部、SödermalmのTjärhovsgatan通44番地にある、歴史ある煉瓦造りの巨大な建物Kapsylenの2階にある。元は缶や瓶の蓋などを生産する工場として使われた建物は、1978年にKapsylen経済協会によって購入され、録音スタジオやカフェなど16の文化団体が入居している。

現在、約30名のアーティストが所属、運営しているStudio44は、コマーシャルギャラリーとは異なる、アーティストの自由な創作と発表の場として、2003年に設立されたアーティスト・ラン・ギャラリーだ。所属アーティストは、自身の作品を発表する以外にキュレーションも担当し、国内外からアーティストを招待し、コラボレーション展やグループ展を開催するほか、交換プログラムとして先方のスペースでメンバーが展覧会を開催することも。会期中は上映会、ゲスト講師レクチャー、ワークショップ、詩や音楽などのイベントも行う。組織は、理事会と運営委員会(ワーキンググループ)で構成され、所属アーティストは全員運営委員となり、互いに協力しながら非営利の活動を展開。ストックホルム市、スウェーデンアーツカウンシル、The Swedish Arts Grants Committee及び Nordic Culture Contactから助成を受けている。コロナ禍でストックホルム市内のギャラリーがクローズする中で、唯一いつも通り開いていたのがStudio44だったという。

この日は休館日だったが、Masoundさんが中を見せてくださる。階段を上り、ドアを開くと、目の前に広がるスペースの広さに驚く。入口左手にはバースペースと事務室があり、展示スペースは手前に二室と奥に大きな一室がある。天井がとても高く、窓もとても大きい。身を置いているだけで心身伸び伸びとなる空間だ。このときは手前の二室が貸しギャラリーでメンバー以外の展示が行われており、奥の大きな一室では、Studio44とスペースをシェアしているKapsylensのメンバーである、Inger Bergströmさんが次の展覧会のために制作中だった。制作途中の大きな布が壁に掛けられ、大きな窓を背に、ミシンをかける。

「アーティストが自立して自由な表現で展覧会ができるプラットフォーム、自由な発想と表現で、勇気を与え合えるような場所」- Studio44の創始者、Linda Nykopp さんが追い求めた「Creative castle」は、メンバーが入れ替わりながら、来年20周年を迎える。

スウェーデンアーティスト訪問 11

Slipvillan

https://slipvillan.org

Studio44のあとにMasoudさんが連れて行ってくれたのは、LangholmenにあるSlipvillanだった。水辺に近く、造船所のすぐそばにある赤茶色のコテージだ。緑の眩しい庭には、テーブルと椅子が置かれ、そこにStudio44メンバーのJannikeさん、Rikardさん、Laetitia Deschampsさんと、アートフェア会場で新潟絵屋の3人の作家のファイルを丁寧に見てくださった、オランダ、ミッデルブルフのruimteCAESUURのアーティストHans Overvliet さんとWilly van Houtumさんがいた。青空の下、テイクアウトしたインド料理とワインを囲みながら、皆さんの仲間に入れてもらい、ストックホルム最後の日にこんなにくつろいだ時間を過ごせるなんて!と感激しきりだった。

撮影;Masoud Shahsavari

風が冷たくなったからとコテージの中に入ると、1階にはキッチンにトイレ、暖炉のある広いダイニングがあり、ここは一体、、、と思いながら、皆さんに新潟絵屋のプレゼンを聞いてもらったりして、ひたすらくつろいだ喜びに浸った夕餉だった。しかし、このほんの数日後に、ここにいた全員が参加するグループ展「The Uninitiated」の会場であることに気づく。ただの素敵なコテージではなく、2階には地元アーティストのスタジオや海外からのアーティストインレジデンスのスタジオまで備えた立派な文化施設であり、Studio44が共同運営していることを知る。商業目的を主目的としないアーティスト・ラン・スペースの数と活動の活発さを最後の最後まで思い知らされる滞在となった。

スーパーマーケットアートフェア参加レポート

参考資料/ SUPERMARKET MEETINGS EXPANDED PROGRAMME 日程PDF

一日目(5月25日)

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair(以下、アートフェアとする)は、ギャラリー等の形態を問わず、アーティストが自主的に運営する活動に携わる人たちのための国際アートフェアで、商業的なアートフェアに対抗して、2007年から毎年ストックホルムで開催されている。毎年会場を替えて開かれるフェアでは、各国からの参加者によるブース展示のほか、パフォーマンスやディスカッション、フォーラムなど、参加者のネットワーク構築のためのさまざまなプログラムが用意されている。アートフェアの3人のクリエイティブ・ディレクター、 Andreas Ribbung さん、 Alice Máselníková さん、 Pontus Raud さんもみなアーティストで、それぞれに作家活動を行いながらアートフェアを主宰している。

第15回目の開催となる2022年のアートフェアは、ストックホルム郊外の地下鉄Skärholmen駅近くのcoopが入る大きな複合商業施設Skärholmsplan 1の地下が会場で、26カ国から63団体のアーティスト、キュレイター等が参加した。新潟絵屋は今年はブース出展しないため、会場の様子だけでも見られたらと思っていたが、出展しない参加者のための特別プログラム「Meetings Expanded Programme」(以下、Expanded Programme)への参加をAndreasさんに薦められ、参加することになった。

非公式のアートフェア初日の5月25日(公式オープニングの前日)、受付に行き、渡されたネームプレートにはタコの絵が描いてあり、「はい、あなたはタコ組ね」と告げられる。この日の夜にマスコミやVIP向けの公開を控えているため、どのブースもすでに完成しており、参加者は飲み物片手にあちこちで既に「社交」が始まっていて、会場内にフェアが始まったワクワク感が立ち上る。元来、このような社交の場がとても苦手だが、その前にこんなに大勢の人が一度に集まる場に身を置くことが、ここ2年あまり一度もなかったため、誰一人マスクをせず、にこやかに言葉を交わす様子を目の当たりにし、違う惑星に来たようで混乱した。

気持ちを落ち着けるため、大倉さんとZoomで繋いで、熱気を帯びた会場を歩きながら紹介し、母国語でのやりとりにほっとしたのも束の間、ここから、このフェアの真の目的とその達成のために練られたプログラムに慄くことになる。

ところで、回を重ねているとはいえ、ボランティアスタッフたちの動きの良さには舌を巻く。皆、本当にプロフェッショナルだ。気がつくと、会場入り口付近にまさに「膝を付き合わせる」近さで、二列に向かい合わせで椅子がずらりと並べられ、とにかく座るようにとアナウンスが流れる。一体何が起きるのか皆わからないまま、とにかく指示どおりに椅子に座り、自然と向かいの人と挨拶を交わす。そして5分経過するとアナウンスが入り、向かいの列の人が右の席に動き、左からずれてきた人と挨拶を交わすことになる。これが5分毎に繰り返され、30分以上続く。最初は皆面食らっていたが、とにかくまず「知り合う」ためのこれ以上ないやり方だ。会場が賑やかなので、そもそも膝を突き合わせた距離にいるのに、もっと近づいて声を張らなければ相手に届かない。飛沫感染を気にしていてはとても相手と話せないので、これは感染に敏感な人はそもそも参加できないイベントだと思った。5分はあっという間なのでたいてい話は途中で終わるが、一度言葉を交わせば、相手のブースに行くきっかけになるし、声をかけやすくなる。皆、喉がカラカラになったところで終了し、一休みしていたら、今度は一直線に配置された椅子が、会場のあちこちに運ばれ、丸いテーブルの周りに置かれて、会場内あちこちに円卓が出来上がっていた。そして、ここでチーム毎に分けられ、私はタコチームのテーブルへ。

12人ほどいただろうか、Aliceさんのホストで進められたディスカッションのテーマは、「アーティスト(またはキュレーター)としての活動において、批判をどのように処理し、自己反映しているか」。このようなディスカッションは、Aliceさんたちがアートフェア参加を通して、ただ単にネットワークを構築するだけでなく、参加者が今後も自らの活動や運営に実際的に役立つものを持ち帰られるようにとの思いから考えられたプログラムだという。ベルギーのBetween UsのAnyuta Wiazemsky Snauwaertさんが個人攻撃でない、建設的な批判のためのメソッド「DARS ART」を紹介し、みなメモを取る。ディスカッションが終わると、タコ組のメンバーのブースを一つ一つ巡るツアーが組まれ、スイスのRedaktion、スウェーデンGalleri LOKOMOTIV、Konsthall Kaddis、ベルギーBetween Us、パレスチナVisual Art Forum等のブースを見て回った。(印象に残った三つのブースを以下に記す)

Between Us(ベルギー)は、AnyutaさんがパートナーのKim Snauwaertさんと始めた活動で、同性の二人は法律上の婚姻関係にある。でも、それはロマンティックから生まれたものではなく、ロシア国籍のAnyutaさんが留学先のベルギーに今後も滞在したいができないという状況を打開するために、Kimさんが持ちかけた「持続可能な社会生活のための」結婚だ。いわゆる恋愛結婚ではないし、多くの人がイメージとして持っている夫婦生活ではないが、二人の間には信頼と尊敬とユーモアがある。「Between Us」は、二人の関係性から見えてくる寛容と責任、エンパシーを基本とした社会関与についてのプロジェクトを展開している。

Galleri LOKOMOTIV(スウェーデン)は、ストックホルムから北に700キロ離れたOrnskoldsvikにあるギャラリーでNPO団体OKKV(Ornskodsvik Collective Artists’ Workshop)が運営している。ブースではMaria Sundstromさんほか2名のアーティストの作品を展示していた。ドイツにルーツがあり、ジャーナリズムを専攻していたMariaさんが、友人のElisabet Blombergさんと共に長期に渡って進めているアーカイブのプロジェクトを説明してくれた。

第二次世界大戦後、ナチスドイツに所属していたMariaさんのお祖父さんはスウェーデンに移住する。敗戦後、お祖父さんのようにドイツからスウェーデンに移住した軍人は少なくない。お祖父さんはMariaさんが5歳のときに亡くなっているので、記憶はほとんどない。一方、Elisabet さんはユダヤにルーツがある。二人は、スウェーデンに住むドイツ系、ユダヤ系の戦争体験者とその家族から話を聞き、記録を続けている。展示されたMariaさんの作品は、そのアーカイブの音源や祖父の写真等を使ったインスタレーションで、私的な記憶を普遍的なものに変えるアプローチだった。

Visual Arts Forumは、パレスチナのNPOアート文化機関が2002年から運営している。五つの主な活動は、5歳から70歳が集い、文化活動を行う型破りな学校、The Visual Art School、心理的/社会的支援、コミュニティアウェアネス、若者支援、擁護/陳情だ。アートスクールには、趣味で来る人もいればプロを目指す人もいる。パレスチナ社会で、文化とアイデンティティに対する意識を高め、基本的な表現手段としてのアートと創造力を養い、自由な思想を身につけることを目指している。ブースには、子供たちを中心に絵画作品が並べられ、現地に来られない子供たちが、自分の作品が世界の目に触れることにすごく興奮していると、生徒の一人が教えてくれた。

その後、公式のパフォーマンススペースをはじめ、あちこちのブースで同時多発的にパフォーマンスが始まり、まさに大人の「学祭」のようだ。お酒の力も手伝って、打ち解けた社交は深夜まで続いた。

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair

二日目(5月26日/公式オープニング日)

午前中にJohanさんの訪問を終えて、昼食に、アートフェア会場近くで中国人が経営する日本食レストランでビビンバを食べ、会場へ。正式に始まったアートフェアの会場風景をZoomで新潟絵屋メンバーに紹介することに夢中になりすぎ、気がついたら参加するはずだったArt Shotsほかプレゼンテーションのプログラムが終わっていて、慌ててパフォーマンス会場へ行く。チェコのAltan Klamovka GalleryやウクライナのGarage33.Gallegy-Shelterのプレゼンを見逃してしまった。

「Expanded Programme」コーディネーターのLucie Gottliebさんに、姿が見えないからどうしたのかと思ったと言われ、自分の迂闊さに頭を垂れながら参加したプログラムは、トルコはイスタンブールのアーティストコレクティブ、PASAJのメンバー、イタリア在住のアーティストSecil Yaylalı さんとイスタンブール在住のキュレイター Zeynep Okyay さんが中心になって実施したプロジェクト「Future has Desires」の発表だった。

新型ウイルスの感染拡大により「ステイホーム」が求められ、生活様式の変更を余儀なくされたが、それは私たちのこれまでの暮らしや価値観を省みて、これからを考える機会でもある。それは、アーティストコレクティブの活動についても同様だ。「Future has Desires」は、パンデミックがもたらした変化を好機と捉え、実際に運営に携わる当事者たちに現状の活動についてアンケートを取り、その結果を基に話し合い、これからを考える。それを記録をまとめて出版するという一連の調査ベースのプロジェクトだ。現状は個別に活動し、協力よりも競合する傾向にあるアーティストコレクティブ。参加者の意識を探りながら、これからのあり方と点の活動を線で結ぶことで、実現可能な将来像を考える。

調査対象は、トルコ国内と地理的、社会的、政治的情勢に類似性のある周辺国に絞った。設問にあたっては、社会学、哲学、心理学の専門家も加わり、同じ内容のものでもポジティブな問いとネガティブな問いの両方で問いかけるなど工夫したという。より率直な回答を収集すべく、アンケートは無記名で行い、同一の団体に所属する複数のアーティストに質問表を送った。

結果で興味深かったのは、同じ団体で活動していても参加者の意識や考え方が予想以上に異なるということで、今回は37名分で集計を行ったが、今後はより対象を広げて、調査を深めていきたいと言っていた。

終了後、アーティストコレクティブの運営方法がヒエラルキーのように求心力のあるリーダーによって運営すべきか、あくまでも対等で行うべきかで議論になっていた。

「Expanded Programme」に参加していたこの二人は、とにかく親切でおおらかで優しく、一人で参加する私を気遣い、常に食事に誘ってくれ、アートフェア最終日は「まだ見ていないんでしょ」と旧市街Gamla stanの案内までしてくれた。どれだけ心強かったことか。本当に感謝している。

この日も夜はパフォーマンス会場やブースのあちこちでパフォーマンスが繰り広げられた。Andreasさんが所属するストックホルムのアーティスト・ラン・ギャラリー、Candy Landのブースでは、日本人アーティストの武谷大介さんの作品が展示され、武谷さんが毎晩ブースでパフォーマンスを行っていた。アートフェアの会場となっている複合ショッピング施設に入っているセカンドショップから借りてきたというタンスを小道具に、小麦粉や石炭を使ったパフォーマンスは、観客参加型で、大変に注目されていた。武谷さんは現在石巻を拠点に活動されているが、カナダの滞在が長く、世界各地のフェアやレジデンスにも参加されている。ルーマニアで武谷さんのパフォーマンスを見たAndreasさんが感激して声をかけ、今回の展示につながったということだった。

この日は大人しく帰ろうとしていたら、ラトビアAg GalleryのAgness Cemmeさん、トルコのNOKS Art SPACEのVolkan Kiziltuncさん、スウェーデンKonsthall KaddisのChristoph Draegerさんらと出口で遭遇し、流れで会場近くのホテルのバーに行くことに。みんな、それぞれ相当疲れていて、気楽な雑談に終始したが、Christophさんが広島長崎の原爆投下から50年の節目であり、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件が発生した1995年の日本についてドキュメンタリーを制作していたこと、そしてそのタイトルが「Un Ga Nai- Bad luck」であることを知り、見てもいないのに心がざわついた。映画はvimeoで鑑賞可能とのこと(帰国後に見たが、どうしてもタイトルが腑に落ちなかった)。このメンバーで集まって飲むことはもう二度とないだろうと思い、このような一期一会の時間もアートフェアの醍醐味だと思った。

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair

三日目(5月27日)

「Expanded Programme」で一日視察のこの日の待ち合わせは、今回、新潟絵屋に助成いただいたIASPISだった。ところで、Masoudさんが「ストックホルムはどこもカオス」と話していたとおり、市内では本当にあちこちで工事をしている。Google mapで道を調べても工事で通れないことも多く、待ち合わせ場所にたどり着くまでいつも気が抜けなかった。IASPISの正式名称は「the Swedish Arts Grants Committee’s international Programme for Visual and Applied Arts」で、スウェーデン政府直系の文化支援機関だ。大きな建物の3階にあり、早く着いた私を、ずっとこれまでやりとりしてきたLena Malmさんが招き入れ、案内してくれた。

まず、スペースの大きさとスタイリッシュさにのけぞる。言葉が出ないとはこのことかと思うほど。秘密情報を扱うからと、重役のような男性職員が働く個室の前には、重厚な白いメッシュのドアがついており、鍵がないと入れないようになっていた。キッチン付きのラウンジはカフェのようだし、敷地内にアーティストレジデンスのスタジオが9つもある。宿泊施設は近隣にあるそうだが、滞在制作中のイタリア人アーティストGiuditta Vendraneさんは、「本当に素晴らしいけど、ちょっと贅沢すぎて、、、」と漏らしていた。

国籍に関わらず、スウェーデンを拠点に活動しているアーティストが支援対象だが、国外にもいくつか支部を持っており、支援内容も充実している。ただ、競争率が高く、何年か応募を続けて、ようやく助成を勝ち取るケースが多いと聞いた。Lenaさんの明快な説明を聞きながら、その場にいた全員が支援の手厚さに溜息を漏らす。

Marabouparken美術館のHelenaさんが話していたとおり、スウェーデンが国として文化を重要視し、国際交流のツールとしてアートを活用する姿勢が、IASPISの施設を見ただけで納得させられる。ちなみにIASPISは、SUPERMARKET ART FAIRだけでなく、ストックホルム市内で同時開催されている商業目的のアートフェアにも助成しているとのことだった。

IASPISを出て、パンデミックがなければ、観光客で賑わっていそうなショッピング街を歩くと、一見して歴史ある建物が現れる。それが、スウェーデンで最も古いギャラリー、Konstnarshuset(アートハウス)だった。スウェーデン芸術家協会(The Swedish Artists Association)が所有し、19世紀末からギャラリーとして活用されている。展覧会の前にまず建物に魅了される。年代物でもはやエンタメのような小さなエレベーターで階を上がると、扉越しにさまざまな立体作品がゆったりと並ぶギャラリースペースが現れる。(ギャラリースペースはこの大部屋とその上の階に小部屋があった。)

このときは「Portionsavund」と題したMaria Tollさん、Hans Åkerlundさん、Ida Perssonさん、Petter Rhodinerさん、Gunnel Bomanさんの5名のアーティストのグループ展が開催中で、展覧会をキュレーションしたAlida Ivanovさんが作品解説をしてくれたが、会場が広くて声が拾えず、よく聞き取れなかった。80年代、90年代生まれの若い作家と30年代、50年代生まれのベテランの作家を組み合わせたグループ展で、スウェーデンのアートムーブメントを経験してきたベテラン作家とその仕事を紹介できて嬉しいというようなことを言っていた(気がする)。

このギャラリーでは、珍しくスウェーデン語のチラシしか置いておらず(ウェブサイトもスウェーデン語のみ)、日本のようで親近感が湧いた。

東京でいうと大手町や丸ノ内のような場所だろうか。立派なスーツ姿のサラリーマンが行き交うOstermalmに一際目を引くガラス張りのギャラリーがMisschiefs Takeoverだ。

主宰するのは、自信とエネルギーに満ち溢れたPaola Bjaringerさん。一等地のビルの一階に500平米もあるスペースは、元はストックホルムで一番大きな洗濯工場だった空間だ。大通りに面したガラス張りのスペースがギャラリーで、奥はスタジオになっており、8名の女性アーティストが制作している。制作過程を見せることも活動の柱だ。とにかく広いこのスペースは、スウェーデンの不動産会社の支援を受けて賃料無料と聞いても、IASPISを見た後ではもう驚かない。

始まりは、フランス人で元ギャラリストのPaolaさんがストックホルムに移り、スウェーデンのアート界が男性中心であり、自分が会いたい女性またはノンバイナリーアーティストがいないと感じたことだ。そこで、出会いを求めて、スウェーデン国内を歩き回り、有名、無名を問わず、この人!と思ったwomxnデザイナーやアーティスト、キュレイターと次々と文字通り「出会って」いき、展覧会やスタジオ制作を企画。スウェーデン各地及び海外からネットワークを築いたwomxnアーティストは28歳から87歳までと年齢の幅も広い。多くの女性が働いていた元洗濯工場でこの活動を行うことになったのは、痛快なほど因縁的だ。社会から見えづらい場所で生きるwomxnたちに活躍の場所を与えること。まずは、womxnアーティストのための場所を作ることでそれを提示する。「Misschiefs Takeover」は、アートを通じて社会を変えるパンクなフェミニズム運動だ。

このときは、Sara Szyberさん、Lotta Lampaさん、 Anna-Karin Rasmussonさん、Linnea Rygaardさんの4名のアーティスト、デザイナーのグループ展が開催中で、パンクでポップでエネルギッシュな作品から、Paolaさんの信念が伝わってくるようだった。名前の通り、ここは「Takeover」しているスペースなので、今後は場所を別に移し、国内外で活動を展開していくという。

ちょうどスタジオで制作中だった画家のHanna Stansvikさんに、閃いてSinzowさんの作品ファイルを見てもらった。じっと真剣に見てもらえたのがほんの束の間でもとても嬉しかった。同じくフランスにルーツを持つ「Expanded Programme」コーディネーターのLucieさんが、スウェーデンに移ってわずか6年で、人脈を築き、信頼を得て、ここまで形にしているPaulaさんは見事だと言っていたが、並々ならぬ信念と使命を感じさせる人だった。

Hanna Stansvikさんの作品

お腹が減って力が出ない、、、と約三分の一の参加者が遅いお昼へ行ってしまい、残りのメンバーで最後の訪問先の「Index」へ。Indexはギャラリースペースの名称で、活動体の正式名称は「The Swedish Contemporary Art Foundation」。40年以上も続く、スウェーデンのアーティスト・ラン・ギャラリーの中で、特別な存在だ。現在ディレクターを勤めるMarti Manenさんが案内してくれ、とめどなく流れ落ちる源泉水のように、多くの情報を早口で伝えてくれた。

創設当初は写真と出版に軸を置いていた活動が、次第に現代アートに移る。これに伴い組織も分割された。スウェーデンだけでなく、ヨーロッパでも知られた存在であると自負している。「初めて個展を開くならこの場所で」というアーティストの目標の発表場所にもなってきたため、過去に個展を開いた年配アーティストが、当時の社会背景とともに自身の経験を若いアーティストに語る姿もしばしば見られるそうだ。

開催中だったのは、スウェーデンの若いアーティスト、Linnea Hansanderさんの「TRAGEDY (I can‘t live if living is without you)」。広いスペースを三つのゾーンに分けて構成された空間は、全て、ベルベットの垂れ幕で覆われ、劇場の舞台に身を置いたよう。「悲劇」というテーマをカラフルで大きなパペットや往年のヒット曲を用いて、クスッと笑いを誘いながら、人間の生について考えさせられる空間展示になっている。

Indexも年代や性別を超えての交流活動に力点を置いており、学生向けの長期プログラムのほか、ティーンネイジャーの評議会まである。Indexの使命は「アーティストのためのプラットフォームであり、観客のためのプラットフォームでもある」こと。Indexのような芸術機関の役割は、展覧会に始まり、展覧会で終わるのではなく、活動、研究過程、学習プログラムを通して、アーティストと観客の間の関係性を継続させ、批評性、対話、好奇心、そして今日のアートの役割を発展させるための話し合いの場を確保することを活動の目的としている。Indexもスウェーデンの文化に対する姿勢をそのまま体現している場所だった。

最後の訪問のあと、SecilさんがLucieさんにこの近くにあるおすすめレストラン情報を聞き出してくれ、空腹すぎて空っぽの頭でSecilさんにくっついて歩く。途中から Zeynep さんとアートフェアに出展中のマルメのGelleri CCのアーティスト、Maja GadeさんとArngrimur Borgborssonさんも合流し、みんなでSodelmalmのインド風レストランへ。そのレストランからアートフェアに出展中のCandylandが近くにあるというので、皆で歩いてギャラリーへ。

ストックホルム市内でもギャラリーが多いというこの地区の一角にあるCandylandは2004年設立、現在は9人のアーティストで運営している。ショーウィンドウにも展示スペースがある、小さなホワイトキューブの空間で、ギャラリーの奥には小さなバーがある。この日は、イタリア人アーティストのSandra Lazzariniさんの写真展のオープニングで、Andreasさんと武谷さんもいた。新型コロナウイルス感染拡大で、スウェーデンは独自の対応をとったことで知られるが、それでもロックダウンの時期はあり、その期間はギャラリーのショーウィンドウに作品を展示していたとAndreasさんが教えてくれた。

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair

四日目(5月28日)

この日の「Expanded Programme」は、プレゼンテーションと視察が組まれており、始まりはパフォーマンス会場でのプレゼンテーションだった。

Ehermeral Care

Ehermeral Careは、多国籍のアーティストで構成されたリサーチグループで、アーティスト・ラン・イニシアティブの倫理、活動や構造について調査しており、その活動についての発表だった。発表者はイギリスとスウェーデンにルーツを持つJoe Rowleyさん。連日の訪問と交流による大量の情報インプットで脳がフリーズしていたこともあるが、残念ながら私はJoeさんの説明がほとんど何一つ理解できなかった。

私の英語力の問題もあるが、留学経験がなく、日常的に英語を話さない地域の人間が、ネイティブの早口で込み入った内容を理解するのはほぼ不可能だと思う。となると、アートフェア自体もそうだが、特にこの「Expanded Programme」に参加し、全プログラムを網羅して理解できる人は、英語圏の人とそれ以外に拠点を置いているが高度な英語力と知識がある人、ということになり、日本のことを考えると(少なくとも私の知る範囲でだが)、非常に限定されると思う。アートフェア自体も「インターナショナル」と冠しているが、基本的には北欧勢と東欧勢が中心で、そこに中東(パレスチナ)やアメリカが加わっており、アジア、南米、アフリカからは参加者はいない(過去にはいるが非常に少ない)。日本も、スカンジナビア・ニッポン・ササカワ財団のような助成団体があるおかげで渡瑞を実現できる恵まれた国の一つであり、その恩恵に預かれたからこそ、新潟絵屋として私も現地にいられるわけだが、ここに集えるのは非常に限定された人たちなのだと痛感した。また、どの出展ブースも面白く、全く理解できないというものがないということも違和感で、そうだった、日本でアートと呼ばれるものは、西洋から伝わり、西洋のフォーマットで作られたものであり、常に先端は欧米と今も考えられていて、自分もまさにその影響下で生きているのだということを、今更ながら身に染みて感じた。

新潟にも、素晴らしいアーティストは少なくないが、このアートフェアに出展しているアーティストのように、流暢に英語でコミュニケーションできる人は多くない。だから日本のアーティストもこうならなくてはとは全く思わないが、アートフェア会場で参加者がどんどん交流を深め、新たな展開を切り拓いていく様を目の当たりにすると、何とも言いようのない気分になる。言葉のバリアについて話すと、Zeynepさんが「トルコも同じだよ」と言ったが、言葉だけでなく、インナーナショナルとは何なのか、アート界とはどういうものなのか、ということをすごく考えさせられた。

また、ほとんど全員といっていいほど、参加者の皆さんは日本に驚くほどいいイメージを持っており、行ってみたい国の一つだと口々に言った。来日経験のある作家たちも、できることならもう一度行きたいと。関心を持った理由を聞くと、日本建築に石庭、禅や舞踏を上げる人が多く、それらのほとんどが西洋化した生活を送る自分の身近にはないことを思うと、どうしようもなく「すれ違った憧れ」について、また、現在自分を取り巻く生活環境とその経緯についても考えさせられ、今もその途上にいる。

このあと、またアート会場内の短いツアーがあり、アイルランドのOrmston Houseのブースを見て、次は会場近くにあるギャラリーの視察へ。

滞在中ずっと好天に恵まれていたが、この日は雨。アート会場から歩いても行ける距離にある視察先だが、雨を避けるために一駅だけ地下鉄に乗り、まさに郊外という道路と林が広がる道を歩くと、突然巨大な古い建物が現れる。

Kummelholmenは、元はボイラー設備の施設として使われていた巨大な建造物だ。工業的な役割を終えてしばらく使われずに傷んでいた建物をアート施設として使えないかとオーナーがデザイナーに打診。屋内に残った大量のものの搬出、清掃、施設改修等に2年をかけて、2015年からアートスペースとしての活用がスタート。施設の共同所有者でアーティストのTorbjorn Johanssonさんが案内してくれた。この日は美術学校の生徒たちのグループ展が開催中で、とにかく巨大なスペースに平面や立体作品が展示されている。

ストックホルム市内でも、このような建物を活用したアートスペースはほとんどなく、空間の力が非常に強いため、アーティストの創作意欲も刺激されるようだ。新潟にも、工業目的で建築され、使われなくなった建物は存在するが、それが民間所有で工業用地内にあると、一般の目に触れることがなく、壊されるときに初めてその存在を知る、ということを昨年経験した。古い施設は、耐震や耐火基準が現在の基準を満たさず、使用が難しかったり、そもそも改修や維持管理にお金がかかったりと、活用が難しいのはどこも同じだと思うが、このアートスペースは、とにかく、その空間が鳥肌が立つほど素晴らしかった。展示作品云々より前に、その場にいられる喜びが強く体に残るほどだ。本来の役割を終えた施設の、幸運な活用例の視察でもあった。

次の視察先は、なんとアートフェア会場の入った複合ショッピング施設内にある展示スペースAtelje SKHLMだったが、お腹が空きすぎて断念し、いつものSecilさんとZeynepさんと遅い昼食を食べに行き、夕方のセラピーセッションに参加するため、アート会場へ戻る。

「Therapy session with a drink」は、クリエイティブディレクターの一人、Aliceさんの進行で、アート業界についてやそこでの活動で感じることを、ビールやワインを飲みながら、グループセラピーのようにざっくばらんに話し合うプログラムだ。ルールは、人の話に割り込まず、最後まで聞くこと。

まずは、それぞれの不満を一言ずつ言っていく。「お金がない」、「疲れる」、「親が自分のしていることを理解してくれない」などから始まり、アートフェアが「英語だけで行われること」、「スウェーデンのアート界は批評がないこと」という意見も。また、ジェンダーや年齢、国籍についての話になり、展示の際や助成申請等で、それらが問われることへの違和感がある一方で、それらの「区分」によって助成が受けられたり、プログラムに参加できたりする現状についての話もあった。視察やプレゼンテーションで忙しく、なかなか一人一人とゆっくり話せない「Expanded Programme」参加者の声を聞ける、貴重な機会でもあった。

SUPERMARKET – Stockholm Independent Art Fair

五日目(5月29日)

アートフェア最終日は、パフォーマンス会場でのArt shots2から始まる。プレゼンターは新潟絵屋、フランクフルトのAusstellungsraum EULENGASSE、そしてオーストリアのbasementだ。Ausstellungsraum EULENGASSEの二人のプレゼンターは、アーティストのVládmir Combre de Senaさんと建築家/デザイナーのHarald Etzemüllerさん。

ブラジルからフランクフルトに移ったVladmirさんは、視察中に挨拶を交わしたとき、「あ!新潟絵屋!僕たちの前にプレゼンするんだね。僕、英語苦手だから、緊張しちゃって、、」と話してくれて、何と!私だけじゃないのか!と俄然心強くなった。アートフェアでは、「Expanded Programme」以外にも、さまざまなトークプログラムやライブパフォーマンスが組まれている。27日には、IASPISの職員の進行で「ジェントリフィケーション」について話し合う回もあったりと興味深いものも多いはずだが、ブース出展者は複数で参加していなければ、自分のブースを離れることができず、また、参加者や観客とのコミュニケーションを大事にしている人も多く、アナウンスしてもなかなか人を呼び込むのに苦心している印象だった。

この日も、観客は「Expanded Programme」参加者がほとんどで、私の緊張を解くため、Secilさんと Zeynep さんが、「Niigata Eya–! Yeaaaaah!」などと歓声を上げて場を和ませてくれて、アットホームな雰囲気でプレゼンができて本当にありがたかった。フランクフルトの二人も、私と同じく原稿を一生懸命読み上げるスタイルで、コーディネーターのLucieさんの配慮が感じられた。オーストリアのbasementはプレゼンターがコロナに感染してしまい、Lucieさんが代理で発表した。

それぞれの活動を紹介する「Art Shots」は、「ペチャクチャ方式」という10枚の画像を1枚1分以内で紹介するプレゼン方法で行われた。それぞれの活動の概略を説明して終わるためか、この日も質問は出なかった。特に、新潟絵屋はアーティスト・ランではなく、「見る人」が運営するギャラリーであり、アートが「美術」という翻訳語で導入された歴史的経緯も説明し、数人から「とても興味深かった」という感想をもらったが、背景が非常に異なるため、何を質問していいかわからなかったのかもしれないとも思った。

(以下、新潟絵屋のプレゼン原稿)

1 新潟絵屋外観

新潟絵屋はアーティスト・ラン・ギャラリーではなく、ビューワーズ・ラン・ギャラリーです。

日本の西北部の都市新潟で、日本の伝統的様式で建てられた家の、西洋式にリフォームされていた室内を以前の姿に戻し、絵やその他のジャンルの美術表現を展示し販売する場として2000年に9人のメンバーで設立されました。「絵屋」は日本の古い時代に使われた言葉で絵を売る店という意味です。

2 絵屋メンバーの集合写真

メンバーの職業は大工、家具職人、俳人(haiku poet)、グラフィックデザイナー、写真家、美術評論家など様々ですが、いずれもアーティスト(表現者)でなく見る人=個人の鑑賞者として運営に関わります。

毎月の会議でいいと思う美術家を紹介し合い、展覧会を企画します。22年で600回以上、300人を超えるアーティストの個展を開催してきました。企画の基準は個人として心を引かれ、ほかの見る人に知ってほしいという気持ちです。

3 明治の油絵 山本芳翠作『浦島図』(1895)

art、またはplastic artは日本語で美術(bijutsu)と言います。美術の美はbeauty、術はway、method、meansを意味します。これは明治時代(1868~1912)の初期に日本で新しく作られた翻訳語でした。

美術という言葉からは美術学校(art school)、美術館(museum).展覧会(exhibition)などの新しい社会のシステムが生まれました。このような変化は、欧米の情報の巨大な受信機となった東京において先行して起こりました。東京は欧米情報の受信機であり発信機でした。

4 大正時代(1912-26)の油絵 萬鉄五郎作『裸体』(1912)

美術の言葉が生まれてほどなく、大きな変化の時代であった20世紀が始まり、ヨーロッパでは革命的な表現が次々登場し、それらは受信機東京にいち早く伝えられました。

特にVan Goghは白樺派と呼ばれた文学者たちのグループによってドラマチックに紹介され、美術が単なるmeans to make beautyではなくself expressionであるという考えを美術を学ぶ若い人々に伝えました。この思想は日本人の美術表現に大きな影響を与え、それを分かりやすい「美」の枠の外側へと拡張する作用を及ぼしましたが、それは美術に「美」を探す一般の鑑賞者たちを困惑させ、美術は専門家にしかわからないものだという感情を広げる結果につながりました。

5 東京の写真

美術を志す人々は東京へ行き、東京で学び、制作し、発表するようになります。明治時代の終わりにフランスのサロンを模倣した国が運営する展覧会が生まれ、さらに民間主催の公募展も生まれ、それらはヒエラルキー組織になっていきました。ヒエラルキーの中で上昇することが、美術家として社会的に評価されることとイコールになりました。このような時代の変化の中でもっとも疎外されたのが、美術を見る人間、鑑賞者であり、とくに東京以外の土地に住む人々において鑑賞の隷属化と形式化(美術鑑賞は展覧会に行き先生の絵を見ることだという通念)が一般化しました。

6 古いお寺の室内の写真

美術という言葉のまだなかった頃、絵画や彫刻や工芸は日本人の生活に身近に存在していました。絵について言うならば、少々裕福な家には床の間という絵画鑑賞の場所が設けられ、また部屋や空間を仕切る襖や屏風にも絵が描かれていました。しかし住宅の西洋化は床の間を葬り去り、戸やドアから絵を追放してしまいます。生活の中に身近にあった絵は、展覧会という特殊な場で、ヒエラルキー眼鏡を通じてありがたく拝受するものになり、特殊な、生活から切りはなされたものになりました。

7 新潟絵屋の展示風景(Antje E. Gummels展)

西洋風の壁の多い室内に暮らすようになっても、日本人は絵を飾ることをしなくなりました。新潟絵屋はまだそのような状況にあった都市の1つに誕生した画廊でした。西洋風に改装された古い家の室内を昔のように戻したギャラリーの空間の作り方には意味がありました。

8 砂丘館の床の間の展示写真 Sinzow作『chieko』

この20年ほどの間に、特に現代アーティストだと自覚する人に限らず、東京に行かず、東京にこだわらない場所での個展を主な発表手段とするアーティストが日本でも増えました。表現は承認欲求よりもっと深い個人の心の場所から生まれる行為であり、その行為の意味は個人として、自分一人の目でそれを受けとるとき、一番はっきりと了解されるものです。

9 砂丘館の蔵の展示風景(栗田宏展)

22年の活動を通じて新潟絵屋はそのような人々と出会ってきました。その中には新潟を拠点として制作する人も、もちろん、たくさんいました。去年のSUPERMARKET ART FAIRにはentry banのために実際に絵を持って来ることはできませんでしたが、Studio44のMasoud Shahsavariさんの多大なご協力により、そんな新潟のアーティスト、栗田宏、Sinzow、蓮池ももの3人を新潟絵屋のブースで紹介することができました。

10 新潟絵屋展示風景(蓮池もも)

新潟絵屋が試みてきたのは、アーティストたちのヒエラルキー集団に独占されてきた展示という行為を、「ひとり」を生きる表現者と、同じ「ひとり」の鑑賞者との出会いという場所から再出発させることでした。それは「見る」という行為の個人性を徹底することを通じ、「作る」人に出会っていく冒険でした。日本において画廊は、歴史的にはヒエラルキー構造の一部として誕生し、成長してきましたが、新潟絵屋はその画廊の意味を、もう一度個の視点から問い直す運動でした。新潟にも増えてきた画廊の展示を毎月紹介する新潟島ギャラリー&ミュージアムマップの発行もおこなっています。

また絵を家という場所に届け、同時代の表現と日々の生活をつなげていく試みとして、販売のほか、会社や医院などで定期的に絵を架け替えるetoという活動もおこなっています。残念ながら、これらアーティストや新潟絵屋に一定の利益をもたらすシステムをまだ確立できていませんが、新潟絵屋の目的を実現する手段の一つです。

この後、「International Artist Exchange Programmes- Pragmatic Advice and Strategies, with Max Presneill」というディスカッションがあり、イギリスとアメリカに拠点を置くMax Presneillさんを迎えての座談会があった。限られた予算、ままならない作品輸送等種々ある問題に対して、いかにして戦略的に国際的文化交流に取り組んでいくか、というテーマのディスカッションで、Maxさんはかなり大規模な国際的プロジェクトをいくつも展開されてきた方だった。とにかく、最初から双方で役割分担をはっきりさせておくこと、など具体的なイロハが語られていた(と思う)。途中まで参加していたAndreasさんが、アートフェアの参加団体が90を超えた年があり、それはキャパオーバーだったと振り返っていた。今回も運営に忙しく、参加者全員とゆっくり話すことはできておらず、この規模が限界と語っていた。

最終日のこの日は、最後にライブパフォーマンスがあり、それが終わると皆プロフェッショナルなイベント屋のように、速やかに撤収作業を開始。展示撤収に手慣れた人しかいかいないので、あれよあれよとブースが、会場が、解体されていく。その合間に、インスタグラムのアカウントを交換しあったり、再会を願ってお別れの挨拶をしたり、皆、会場内を忙しく動き回る。そのスピードに気圧されながらぼーっとしていたら、最後の夜だからGamla stanに連れて行ってあげるとSecilさんとZeynepさんが誘ってくれる。

夜8時を過ぎても明るい旧市街を散策し、その街並みに興奮して疲れも吹き飛ぶ。アートフェア期間中ずっとお世話になった二人とTemple Barという、「Temple」のかけらも感じられないスポーツバーで乾杯し、怒涛のフェアが終わった。

おわりに

もはや新型ウイルスに感染していてもおかしくないくらい、滞在中群衆の中にいて、たくさんの人と言葉を交わした。アートフェアに出展できない代わりに「モバイルブース」と思って、新潟を拠点に活動する三人の作家の画集や作品ファイルを持ち歩いていたが、タイミングが難しく、思ったほど紹介できなかったのが残念で、やはり、ブースで本物の作品を見てもらいたかった、反応を直接見たかったと改めて思った。それでも、その少ない機会の中で、栗田宏さんの画集を見て「これこそがアート、言語を超えて伝わるものだよ。疲労困憊だったけど、疲れがいっぺんに吹き飛んだ」と言ってくれたオランダミドルブルグruimteCARSUURのHans Overvlietさん、スウェーデンマルメM Molekyl galleryのJohan Sandstromさんらの感想を直に聞けたことは大きな喜びだった。

今はInstagramなど、SNSのアカウント交換が名刺交換に取って代わり、お互いの活動をフォローし合える。先述したMadhat Kakeiさんの展覧会を来年9月に砂丘館で開催するほか、オランダのHansさんより栗田宏展をruimteCARSUURで、オランダの作家の展示を新潟絵屋でできないだろうか、という申し出を受けている。マルメのMolekyl galleryのJohanさんは、スウェーデンにおける文化(政策)に対する姿勢が国民の共通認識として浸透しているという私の印象を意外だと言った。彼の印象では、スウェーデンは技術者史上主義なところがあり、アートにおいても機能的/合理的であることが求められがちだという。短い滞在で表面的なことしか感じ取れなかった分、実際にそこで生きる人の話を聞けるのはありがたい。Johanさんとは、周囲にいるアーティストと作品等を紹介し合いながら、日本とスウェーデンについて互いに認識を深めるためのメールによる往復書簡を実験的に試みることになった。また、大変にお世話になり、親交を深めることができたStudio44とも交換展示のようなことができないか模索中だ。それから、来年のアートフェアに東京墨田区で「向島EXPO」をはじめ、空き家利活用とアーティスト・ランの活動を融合させた取組みをおこなっている「すみだ八島花文化創造区」をAndreasさんに紹介したところだ。

文字通り、「3度目の正直」となった今回の渡瑞。なんとか無事に使命を果たすこと、そればかりを考えていたが、終わってみるとそれは終点ではなく始まりで、未来につながるボールがあちこちから飛んできて、必死に投げ返している今がある。コロナ禍でリモートでのミーティングが増え、それはそれで便利な世の中ではあるけれど、たった一度でも、その人と会って話す、知り合うことがもたらす可能性は想像以上に大きい。特に、それぞれの場所で、独自の活動を個々に展開する、いわば「同業者」がネットワークを築くことを目的に集うアートフェアは、わずか数日の期間であっても与える影響は計り知れないと思う。膨大な労力とエネルギー、時間と忍耐力が必要なこのような大規模なアートフェアを毎年主催しているクリエイティブ・ディレクターの3人には心から敬服する。そして、そのような出会いの機会を与えてくださったスカンジナビア・ニッポン・ササカワ財団と IASPIS に、心から感謝したい。

▶ SUPERMARKET 2022 英語版

▶ SUPERMARKET 2021

▶ SUPERMARKET 2020