目次

4.新潟絵屋のあり方を思いつくきっかけとなった体験

・三畳のプレハブ小屋の体験

・現代画廊からの案内状と洲之内徹の「画廊から」

・「画廊たべ」との出会い

1.「見る人」が共同運営する画廊

新潟絵屋は2000年6月に9人のメンバーによる共同運営の画廊として発足しました。

9人は写真家、デザイナー、家具職人、大工、建築家、俳人、イベントプロデューサー、雑誌編集人、美術評論家という違った職業やジャンルで活動する人たちで、基本的に運営委員は「見る人(鑑賞者)」の立場で運営に関わることを原則としました。つまり新潟絵屋はメンバーの「発表の場ではない」ことを決めて発足しました。

それを示すために、新潟絵屋で開かれる展覧会には、必ず「企画者」という、発表するアーティストではない、「見る人」の存在を案内状や会場に明記することにしました。「企画者」は展覧会を構想、企画し、アーティストと交渉し、相談しながら展覧会全体をプロデュースする人で、気づかれにくい黒子のような存在です(注1)。そこで展覧会の案内状(新潟絵屋の場合は「絵屋便」という毎月発行する展覧会案内)には企画者がかならず「文」を書き、思いを言葉で伝えることにしました。以上の仕組みを発足時点で決めました(注2)。

画廊でのアーティストの個展を、画廊が「先生」に「やっていただいている」展示だと感じ、考える人も多くいますし、そのように演出される場合もありますが、企画者の名前の明記と絵屋便の文は、アーティストに関心を持ち、共感する「見る人」がいて、展覧会が企画され、実現していること、そして企画者とアーティストは、上下感覚に色付けられた関係ではなく、あくまで「対等の関係」で関わっていることを示しています。

そして、この対等は新潟絵屋のメンバーの間でも同じです。

すべての運営委員(定款では理事)は、運営に対して対等に発言できる存在です。また運営委員と企画委員は企画委員会において対等に、そして自由に発言ができます(注3)。

新潟絵屋は個人の画廊ではなく、対等なメンバーによる共同運営の画廊です。

(2023/7/23投稿)

(注1) 新潟絵屋では内規(新潟絵屋企画展開催要領)において「企画者」と発表する作家は同一人であることはできないと定めています。また企画展の主催者は企画者と新潟絵屋であるとも定めています。絵屋のメンバーの個展が幾度かありましたが、それは他のメンバーが企画者となって開催してきました。

(注2) 新潟絵屋の企画展は2022年末までで642回となりました。

(注3) 運営委員は定款では「理事」にあたり、新潟絵屋の運営を担い、また企画展を提案し企画者として主催するメンバーのことですが、このほか、新潟絵屋の企画の検討会議(企画委員会)に出席し、企画の検討に関わるとともに自ら立案した企画展を会議で提案できる企画委員を内規で定めています。企画委員会は企画をしたい個人=「企画者」の気持ちの純度を確かめる場です。

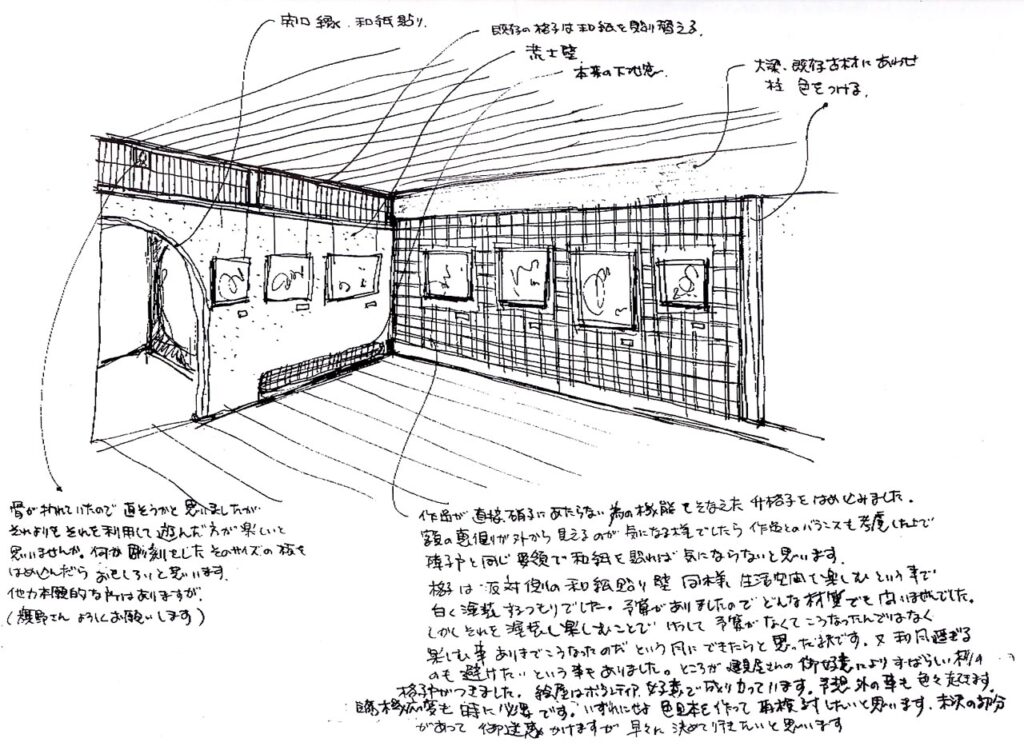

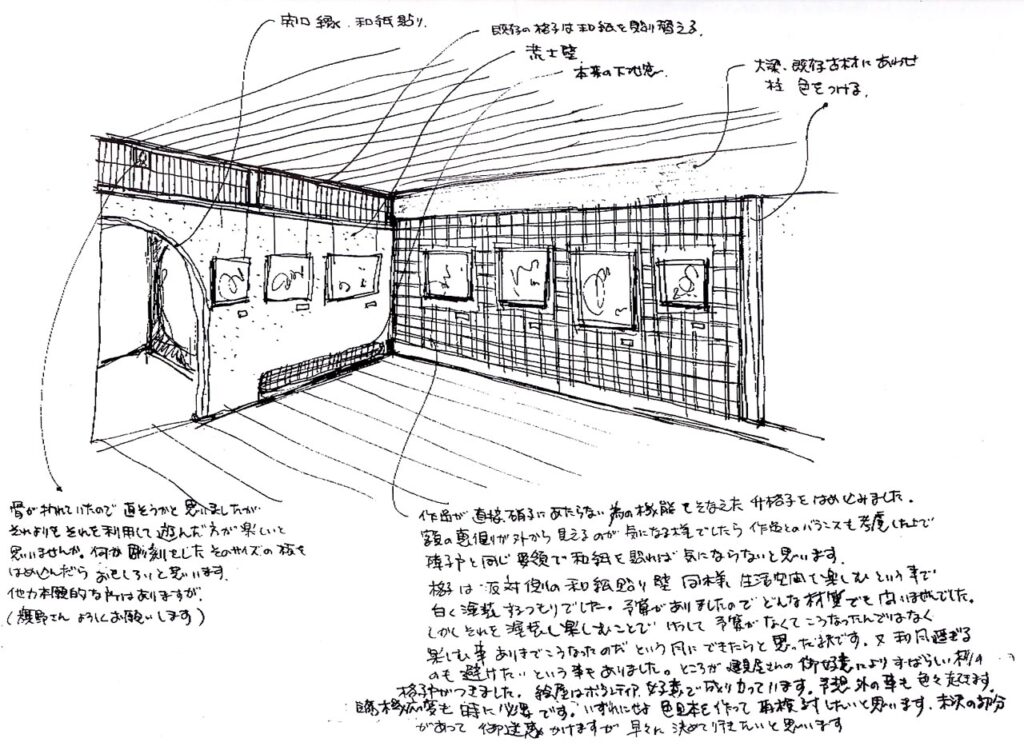

設計を担当した運営委員・伊藤純一によるイメージ図

写真:柳政利

2.企画者とは

新潟絵屋の企画展では、企画者の名前が必ず案内状に書かれます。22年間で600回を超える企画展を開催してきましたが、その半数以上の企画者が私(大倉宏)だったことは事実です。しかし私以外のメンバーたちによる企画も、過去の企画展の重要な部分を形成してきましたし、ときにはメンバー以外の人が企画者となった展示もあります。それをもってしても、私(大倉宏)個人の画廊でないことはお分かりいただけると思います。

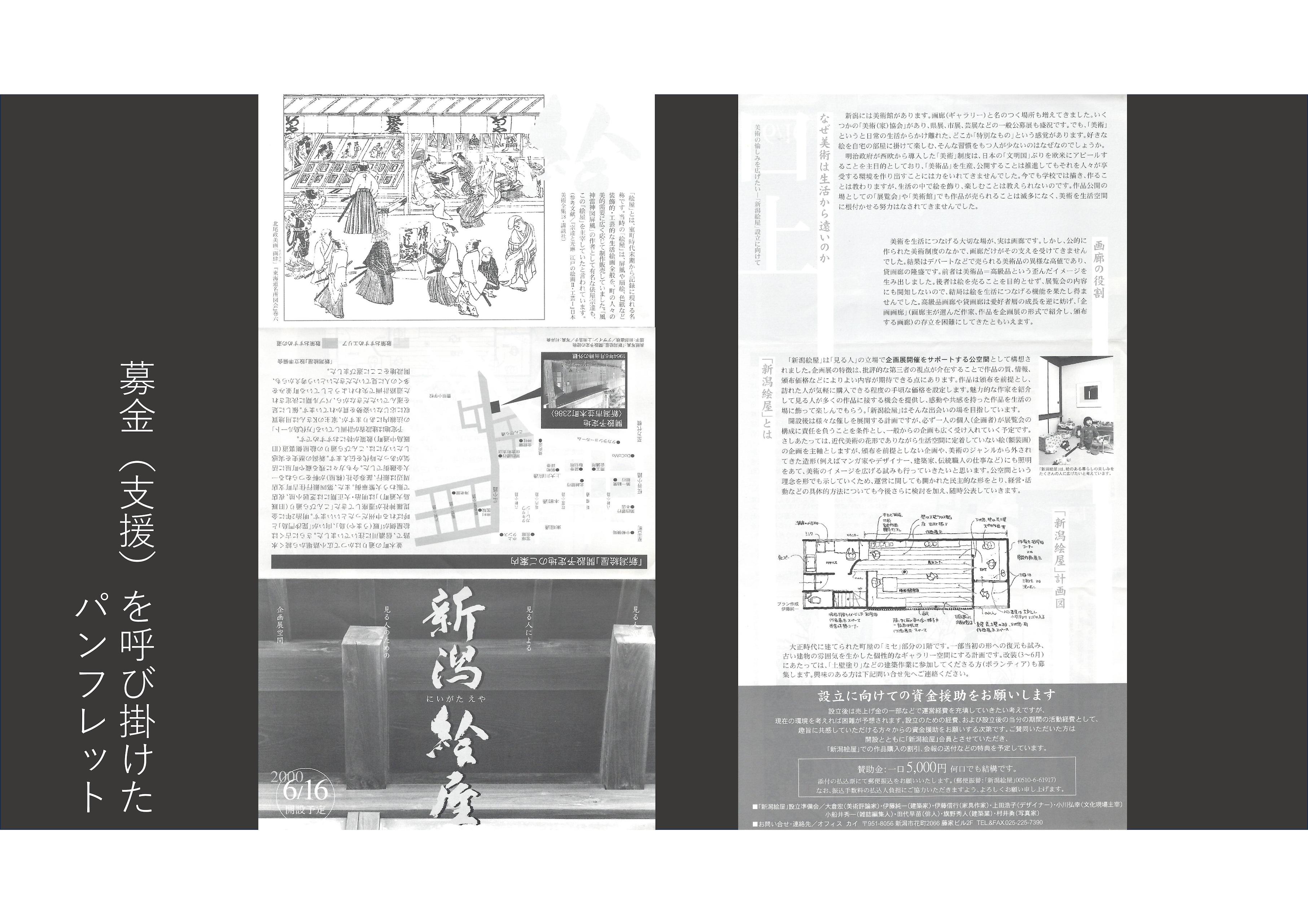

発足時の新潟絵屋のキャッチフレーズに「見る人をサポートする企画展空間」がありました(注5) 。

ひとりの鑑賞者が、ある作品に、あるいはアーティストに感動し、共感して、その作品やアーティストをもっと知ってもらいたい、と思うことはよくあることです。しかしその思いがどんなに強くても、どうやって知ってもらおうか、その方法がわからない場合が多いと思います(最近ではSNSという手段も登場しましたが、20年前にはありませんでした)。そういう思いを、ひとりでは実現しにくい、企画展という「アーティストを紹介する形」にするためにサポート(援助)する、ということを新潟絵屋の基本方針としたのです。

私(大倉)が企画者となって開催する展覧会は、ですから私が自分の主宰する画廊で企画したものではなく、鑑賞者である私という一個人と、その私が共感するアーティストを、新潟絵屋という共同運営の画廊がサポート(援助)して開催しているということなのです。そしてそれは、ほかの企画者が企画する展示の場合もまったく同じです。

新潟絵屋の企画委員会では、それぞれが企画したいと思う作家や作品の資料を持ち寄り、さまざまな意見を言い合います。画廊として販売することで経営が支えられている面もありますので、作品についての意見だけではなく、販売の見込みや可能性についても話し合いがなされます。提案者がほかの人に意見に影響されることは当然です。その結果、提案された企画が撤回されることもあります。しかしこれが新潟絵屋独特なところですが、どんなに疑問や否定的意見を会議で言われても「やはりその展覧会をどうしても企画したい」と自分が本気で思い、その気持ちを会議で示すなら、新潟絵屋の会議はそれを否決しないのです。そして一旦開催の決まった展覧会に対しては、新潟絵屋のメンバー全員が、それぞれのスタンスで、それをサポートします。

新潟絵屋の展覧会に、一貫性や、ひとつのはっきりした方向が見えないと評されることもありますが、それは今も22年前とほぼ顔ぶれの変わらないメンバーたちや、メンバー以外の人たちという、それぞれに感性の異なった複数のいろいろな個人の本気の思いを、ひとつひとつ新潟絵屋がサポートしてきた結果、そうなったということなのです。

それはおそらく、今後も変わることありません。

(2023/8/16投稿)

(注5)

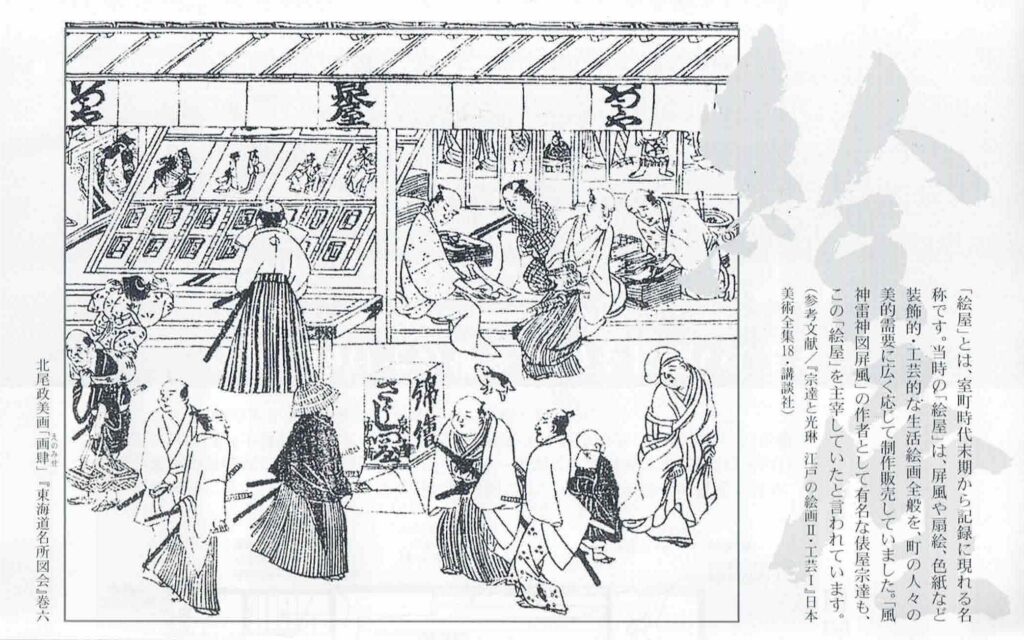

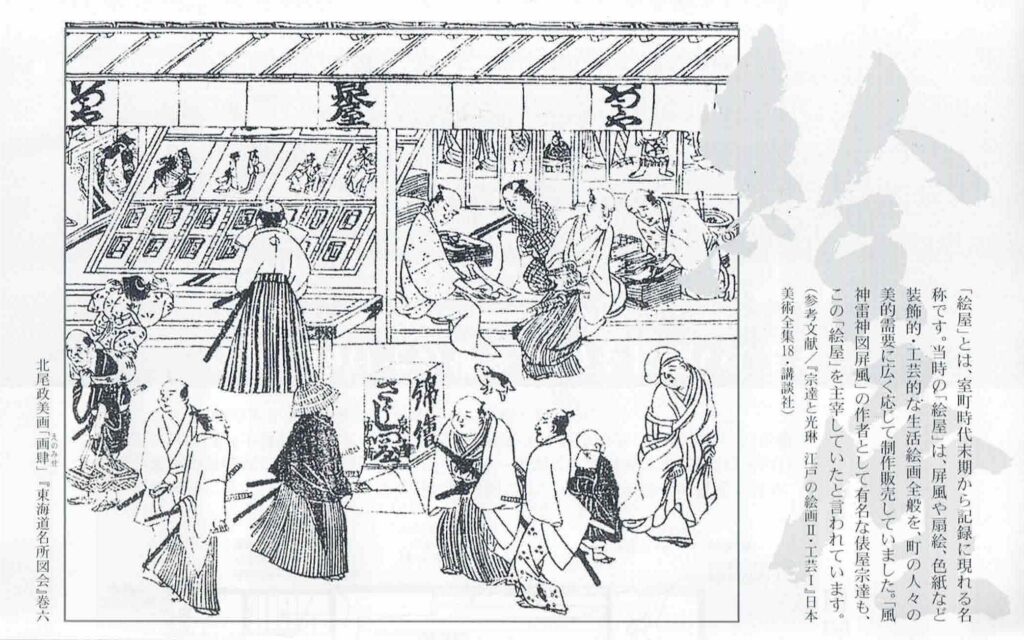

「絵屋」の由来。

「絵屋」の由来。

3.新潟絵屋発足前のこと

メンバー(ほかの運営委員)から、新潟絵屋は「大倉さんに騙されてはじめてしまった」と言われることがあります。そう言われる理由も少しわかります。メンバーたちのこれまでの回想にも書かれていますが、そもそも「画廊」という発想は、新潟絵屋のメンバーとなってくれた人たちには「寝耳に水」でした(注6) 。

そもそもの共通の関心は絵や画廊ではなく、古い建物と町でした。

第2次大戦で大規模な空爆を受けなかった新潟には、その後の大火や地震をくぐり抜けて生き続けてきた歴史的な建物や町並みが分散的に残っていたのですが、それが特にまとまって残る一画のひとつが、「下(しも)」と呼ばれる信濃川左岸の河口に近い地域です。そこに残る(当時は今以上に、うっとりするほど残っていました)木造の町屋や路地(小路)に引かれた数人が集まって、歴史的な町並みを考える催しを1990年代後半に、その下のとある施設で開きましたが、開催後に、主催者の誰もそこに暮らしていないことを自分たちで妙だと感じ、そのことを話し合うなかで、下のどこかに何らかの「拠点」があるといいねという話になりました。

その後、その催しの主催者の一員だった写真家・村井勇が、新しい住まい兼仕事場を急遽探さなくてはならなくなる出来事があり、数人で物件探しに下を歩いていたときに、貸家の表示のある初代新潟絵屋の建物に出会いました。

それは大正時代に建てられた町屋のミセ(通りに面した商店/仕事場の部分)が、新築された母屋から切り離された形で残った二階建ての建物でした。北向きの光が入るその2階が、村井の求めていた条件にぴったり適っていたのですが、1階までは借りることができないと彼が表明したことを受けて、今でいうクラウドファウンディング(寄付による資金集め)をして一階の改修をおこない、共同で借り、そこを新潟絵屋という画廊にしようと私が提案しました。冒頭に書いた新潟絵屋の基本方針は、私が考えて、説明し、それに前記の催しの主催者たちが賛意を示してくれたのです。それから新しい数人が加わって、新潟絵屋が発足することになりました。私以外の誰もそれまで画廊の経営にたずさわったことはなく、画廊という場所に足を踏み入れたこともないメンバーもありました。私も公立美術館に短期間勤めた経験はありましたが、画廊という場は知ってはいても、運営する側に身をおいたことはありませんでした。それでも、それなりの方針や運営についての考えを提示できたのは、この後に書くような経験があったからですが、それがとにかく、なぜか画廊の経営についてはまったくの未経験者だったほかのメンバーに受け入れられて、すべてが始まったのです。

そんなわけで、発足当初は「武士の商法はどこまで続くか」と新聞記事で将来を心配されたこともありました。メンバーたちが私の提案に賛成してくれたのは、その内容が「古い町屋を借りて拠点にする」、というそれまで話し合っていたことをひとつの形にしたものだったことが大きかったかも知れないと思います。そもそも画廊とは何なのか、ということについては、過半のメンバーの頭の中は白紙状態でした。だからこそ逆に未知への好奇心を刺激した面もあったのでしょう。そのことが「大倉さんに騙された」という言葉になって今も語られるのだろうと想像しています。

ともあれそんな仲間たちと、20年以上、画廊の経営を続けてきました。そんなに長く画廊を続けられるとは、私も、ほかのメンバーたちも、実は誰も予想してはいませんでした。すぐれたアーティストたちとの出会い、会員ほか多くの人たちからの支援など、理由はいろいろあったと思いますが、そのひとつに、私が提案した画廊のあり方に運営委員たちが、その程度はまちまちであれ、それなりの共感を見出し、感じ続けてきてくれたことがあったのだろうと思います。

その意味で、新潟絵屋の画廊としてのあり方そのものが、いまでは私個人の考えを超えた共有物になってきたのだと強く感じています。

(2023/8/16投稿)

(注6)参考資料『まちの日々vol.8 特集 新潟絵屋』(2020年 まちの日々編集室)、『ばらくて 特集 新潟絵屋』(2000年 ばらくて編集室)は新潟絵屋にてご覧いただけます。

2000年〜2006年に活動していた並木町時代の建物。現在の建物は、写真の町屋を解体し、元の部材を使い、上大川前通に移築しました。

写真:柳政利

4.新潟絵屋のあり方を思いつくきっかけとなった体験

・三畳のプレハブ小屋の体験

少年時代はずっと小さい木造の平屋住まいでした。

中学生になったとき、8畳・6畳・台所だけの小さい家にプレハブ小屋(と当時呼んでいました)で3畳の個室を作ってもらいました。そのうちの1畳は作り付けの寝台で、向かいには勉強机が置いてあり、片側はサッシの窓でした。その当時、母が好きだった画集などの影響からでしょう、自分で紙にクレヨンやペンで絵を描くようになっていました。ある日画材店で求めた額にその一枚を入れて、勉強机の上の合板の壁に掛けてみたことがありました。すると、なんともふしぎなことが起こりました。それまでの少し味気なかった感じの部屋全体が、なんとも生き生きした。わくわくするような空気で満たされたのです。自分の絵が額のなかで違って見えてきたということもありましたが、それだけではないことに、気づきました。部屋全体がすっかり変わったのです。「少し味気ない」という感想は、絵を飾ったあとの印象から振り返って出てきた言葉かもしれません。

新しい絵ができると、その絵に入れ替えた額を飾ってみました。するとまたちがった感じの空気がやはり部屋全体に生まれました。ベッドに腰をかけて、あるいは布団に半分体をもぐしたまま、そのような絵のある部屋を陶然とした気持ちで眺めました。私は私の描いた絵に、たしかにうっとりしてはいましたが、同時に絵のある部屋全部を、まるで芳しい香りを呼吸するように眺めていたのでした。

・現代画廊からの案内状と洲之内徹の「画廊から」

画廊からの展覧会の案内状というものを、はじめて手にして、開いたのも、その3畳の部屋の勉強机の上でした。それは東京銀座の現代画廊からの案内状でした。

高校2年生のとき母の従兄弟に連れられ現代画廊を訪ねたことがそれらを受けとるきっかけになり、そして同じ現代画廊から送られてきた年賀状に印刷された佐藤哲三の素描を目にしたことが、のちに新潟に移り住む遠因にもなりましたが(注7)、ここではその案内状に書かれていた言葉に、私がとても引き込まれた体験について書きたいと思います。

現代画廊の案内状は長形3号サイズの紙封筒に、三つ折り(ときに二つ折り、または四つ折り)になって入っていました。展覧会名と図版の入った表紙があり、開くと巧みにレイアウトされた作品の写真がいつも4、5枚から7、8枚あり(図版は白黒でした)、最後のページに「画廊から」というタイトルの、洲之内徹の署名入りの短い文がついていました。いつしか封を開いてさっと図版を目を通すとすぐ「画廊から」を読むのが私の習慣に、そして楽しみになりました。とても面白かったのです。読んでからまた絵を見返すと、また図版が違ったように見えてくることもありました。

洲之内徹は現代画廊を個人経営する画廊主で、また自身が小説家、エッセイスト、美術評論家でもあった人です。当時は美術関係の本や、画集の解説などを読むと、けっこう肩肘張ったり、専門用語がちりばめられていたり、どこか気取った感じの文が多かったのですが、洲之内徹の言葉は、それらとは違っていました。その面白さは、洲之内がひとりの「個人」として絵を見たり、画家と話したりしたことが、飾らない文体で書かれ、それでいていつもはっとさせる言葉をどこかにしのばせている点にありました。

すでにお気づきと思いますが、この現代画廊からの案内状が、新潟絵屋の絵屋便(その形式も、企画者の言葉を載せることも)の元型です。絵屋便も現代画廊からの案内状と同じように当初は白黒でした。

現代画廊は、既存の評価を無視して、と書くと書きすぎかもしれませんが、洲之内徹が自分で見て「いい」と思う絵を紹介するという強いスタンスを持つ画廊で、そのことがなにより「画廊から」を含む案内状に表現されていました。その後、いろいろな画廊を知るようになり、現代画廊があまたある日本の画廊のなかではかなり特殊な、珍しい画廊だったと分かりましたが、そのような画廊と最初に出会ったことが、のちの新潟絵屋の在り方を考えるとき、大きく影響することになったことは間違いありません。実際に案内状に紹介された現代画廊での展覧会を見にいくようになったのは、それから6、7年後のことでした。その画廊訪問で多く学んだこともありましたが、新潟絵屋のことを考えると、案内状だけで出会っていた十代の経験が、もしかしたらそれ以上に大きかったかもしれないという気がします。

・「画廊たべ」との出会い ▶ 『まちの日々vol.8 特集 新潟絵屋』

画廊の「空間」という点では、現代画廊以上に私に大きな影響を与えたのは、新潟県新発田市に1972年から1995年まであった「画廊たべ」でした。新発田の町中に建てられた家の一角を、元銀行員の田部直枝さんが60代に改装して始められた画廊です(注8)。

通りの戸口を開いた画廊の専用スペースは、私の3畳と同じ子供部屋だった増築部分を作り直したものでした。しかしとてもユニークで、また衝撃的だったのは、年に数度開かれる展覧会ではその改装部分だけではなく、母屋の日本間や廊下、時には板の間までが展示空間となったことです。母屋の座敷は囲炉裏の切られた落ち着いた部屋で、窓からは石仏のある庭を見ることができました。展覧会を見に来た人たちは絵の掛けられた床の間を背に座ると、囲炉裏の火に掛けられた鉄瓶の湯で画廊主である田部さんがゆっくり淹れてくれるお茶をいただきながら、絵についての話を田部さんとするのがいつものことでした。

1983年に新潟に転居してきた私は、新発田に足繁く通い、田部さんと親しくさせていただき、企画展のお手伝いを幾度もさせていただきましたが、少年時代にあの3畳の部屋で体験したこと〜壁に絵を飾ることでその部屋の空間全部の空気が変わってしまう〜を、また何度も、そしてもっと深く体験することになりました。展覧会場となった平屋の日本家屋は、絵を紹介する空間であると同時に、その絵によって、より生き生きとして、後述のアレグザンダーの言葉を借りれば「生命空間」となって、足を踏み入れた人の心に語りかけ、忘れがたい印象を残しました。

同じころ、新潟で暮らし始めた木造アパートの6畳間の柱にも、私は偶然入手することになった佐藤哲三の絵を掛け、画廊たべでの体験を、もっと身近に追体験していました。そしてその後住んだ何軒かの家でも、ちょっとずつ持つようになった絵を壁に飾り、その経験を確かめていました。そして確信するようになったのは、絵はそれが置かれた空間全体を大きく変えるが、同時に空間、あるいは画廊たべの座敷のようなそれ自体が一つの個性を持った場所もまた、その絵の見え方に大きな影響を与えるということでした。そして、それぞれが影響を与え合い、いわば共鳴現象のように両方の「生命」が互いに強め合う位置関係というものがあること、そのような位置関係を試行錯誤を通じて探し出し、さぐりあてることが「展示する」という行為の最大の楽しみであり、要であることを、理解するようになりました。

(2023/9/20投稿)

(注7)『芸術新潮』洲之内特集、『まちの日々180 vol.5 特集 かえる。』に大倉宏寄稿「田んぼの下」

(注8)画廊たべについては『聞き書き 画廊たべ 「絵のある茶の間」物語』(1999年/里村洋子・著)に詳しい。

「画廊たべ」関連展示 2003年7月田部直枝追悼展、2023年9月木戸廷一と田部直枝の残した絵

5.ホワイトキューブでないことの意味

大正時代に建設された新潟絵屋の建物は、画廊に改装する前は事務所仕様(合板の壁にリノリウムの床、窓はサッシ)に改装されていました。以前の改装部分を撤去すると、建設当初の米問屋時代の漆喰壁や欄間、柱、鴨居などが現れました。画廊(ギャラリー)への改装は、それらをまた白い壁で隠し、白さに囲まれた空間=「ホワイトキューブ」的にすることが圧倒的に多いのですが、新潟絵屋ではそうしませんでした。当初の姿に戻したわけでもないのですが、かなりの程度に当初部分を見えるままにし、新しい部分はそれらとの「関係」を重視して設計、施工しました(注9)。その結果、触感の強い粗塗りの土壁、光の差し込む格子戸の壁、漆喰壁、和紙を壁紙とした壁など、異なる質感のいくつかの壁と、柱や欄間などの当初部材があらわしになった空間ができました。

あえてホワイトキューブとしなかった結果、「画廊たべ」のような少し日本の家に近い感じの展示空間が生まれました。それは、そういう空間をあえて求めて作ったということでもあります。

理由はいくつかありますが、方針に意見を言う立場にあったひとりである私の理由は、やはり「画廊たべ」の体験だったと思います。ホワイトキューブではない空間に絵が並べられるときの、なんとも言えないあの魅力をこの画廊でも体験してみたいと願ったこと、そして、壁に「絵を掛ける」ことで、その空間全体が変容するという、あの3畳の勉強部屋で私が初体験したことが、画廊で絵を購入する人々の暮らしのなかでも起こることを期待したということでした。作品の販売は作品への力強い評価であり、作家や画廊には金銭収入をもたらしますが、それ以上の意味を持つということを新潟絵屋は発信し続けてきました。そこにはそのような私の体験や思いも映し出されています(注10)。

多くの画廊や美術館は、なぜ展示空間をホワイトキューブにしようとするのでしょう。

それは展示空間とそこに展示される絵(などの作品)が、必ず相互に影響しあい、なんらかの全体が現れるという現象のためなのです。日本間に絵が掛けられているとします。そこにうまい具合に掛けられていればいるほど、人がそこに見るのは「絵が掛けられた日本間」であり、また「日本間に掛けられた絵」であって、「絵だけ」ではなくなってしまうのです。両者は不可分のものに見えます。しかし画廊で開かれる展覧会は、絵を展示する(見せる)ためにおこなわれるのであって、そのような全体を見せるものではない、と考える立場があります。そのような立場からは個性の強い(例えば日本間のような)空間は困った空間です。その個性を極力削ぎ落とし、絵だけが見える(よりくっきりと際立って見える)場にするために生まれたものがホワイトキューブだったと考えることができるでしょう。

ホワイトキューブやそれに近い空間で展示作業をしたこともずいぶんありますが、たしかにその効果は絶大です。非常に絵(作品)が見えやすい空間になります。ホワイトキューブが画廊の標準仕様となるのは理解できます。ホワイトキューブは、企画者の存在を隠す(黒子に徹させようとする)企画展のようなものだと言ってもいいでしょう。

しかし、ホワイトキューブにも実はいろいろな個性があります。壁の白さの種類や質感、あるいは壁の平さの程度(一部にでっぱりがあるかないかなど)、大きさ、天井の高さや素材、床の仕様などなどの違いでホワイトキューブも実はどれも個性的です。そしてホワイトキューブに展示された作品を見る時も、やはり全体を見る人の目には、その個性的なホワイトキューブと作品は不可分のものとして見えているのです。すぐれた展示であればあるほど、そうなのです。

それをさらに困ったことだと考え、究極のホワイトキューブを求めるとするならば、質感の完全に消えた半透明の白い霧のような壁に、宙に浮かぶように絵が浮いて見える部屋ということになります。仮にそのような空間を作ることができれば、おそらく純粋に絵だけが目に入ってくるかも知れません、しかしそれははたして、最高の理想的な展示空間なのでしょうか。

ホワイトキューブ空間に展示をしたことのある大概の人が同意してくれると思いますが、ホワイトキューブにあっても、白い壁の質感がしっかりとある方が、実は掛けられた絵がより実在感のある見え方をします。質感のない壁は、絵を映像にように見せるかもしれませんが、それは質感のある壁に掛けられたときより、ずっとうつろです。ホワイトキューブであっても、その部屋の個性が、掛けられる絵の力を強めるのです。ホワイトキューブではない、より個性的な空間は、たしかに絵を飾る難しさはホワイトキューブ以上ですが、しかし、そこに適切な位置関係に絵が配置されるならば、その部屋の個性は、実はホワイトキューブよりずっとその絵に強い力を与えるのです。もっと正確に言えば、絵と場所が響き合った、相互に力を与え合う関係が生まれたとき、絵と場所が不可分になった「生きた場所」があらわれます。

私が「画廊たべ」で体験したのはそのようなことでした。そして同じことが起こるような場所に私たちの画廊がなってほしいと思ったのです。それは実現しました、私の期待以上に。

600回以上の展示をしても、その都度、まったく新しい全体空間が、違う空気が生まれる場所。それが新潟絵屋の画廊空間でした。

画廊に来られる人の中にも、全体ではなく部分を(例えば絵だけを)見て帰っていく人があります。たくさんの展示や美術に接している人の中にもそういう人がいますし、逆に絵をそんなに見たことがない人であっても、一瞬で全体に反応する人もいます。

私は、新潟絵屋で展示するときは、そのような全体を感じとる人の目で作業をいつもしてきました。そして、そういう人たちが、ここで起こっていることは、実はその人の家でも、部屋でも、起こるのだということを実感してほしいと願ってきました。購入し、持ち帰った絵と、その人の部屋が、ある適切な位置関係によって共鳴し、同じようにわくわくする全体空間の変容が起こってほしいと。

絵の在る場所としては、ホワイトキューブが標準型なのではなく、むしろホワイトキューブこそが特殊な空間であり、新潟絵屋や日本家屋のような場所こそが本来は普遍的なのだと思います。それを差し示していることにも、新潟絵屋の展示室が、ホワイトキューブでないことの意味があると思います。

(2023/10/8投稿)

(注9)具体的には工業素材は極力廃して、木、土、紙、漆喰など当初素材や在来工法で使われていた素材を用いた内装としました。土壁はメンバーや参加者で粗塗りをおこないました。内装設計はメンバーの一人伊藤純一です。(当初の完成予想図を掲載する)この建物は道路拡張のため2007年に一旦解体され現在地に「移築」されました。移築後の内装も、一部の、変更を除いて初代の空間を再現する方針でなされました。

(注10)2017年から始めた「絵のある空間eto」の活動は、この考えに基づいています。

6.生きた場所

「生きた場所」については、言葉で説明する難しさを長く感じてきました。そして最近、クリストファー・アレグザンダーという建築家の本のなかで、とても分かりやすく、それが説き明かされているのに出会いました。(注11)

アレグザンダーは、私の言う生きた空間を「生命空間」と呼んでいます。生命空間は必ず、複数の、あるいは無数の「センター」と彼が呼ぶもので構成されていると言います。

アレグザンダーの「センター理論」を要約するのは易しいことではありませんが、私がイメージできる一番分かりやすいセンターの例は「絵」です。一枚の絵、ことに私が「いい」と感じる絵はそれ自体がひとつの生命のように「生き生き」としています。その生き生きした絵を壁に掛けると、その生き生きした感じは、絵の額縁を超えて周囲に強く広がります。そのような存在をアレグザンダーは「センター」と呼ぶのです(注12)。

壁の絵は、ひとつの物理的な形を持っていますが、その「センター性」は形を超えた広がりを持ちます。「磁場」のイメージを思い浮かべるといいと思います。新潟絵屋の土壁もセンターであり、格子戸も、柱も、そしてたくさんの人の靴で踏まれてきた床もセンターです。さらには売店も、スタッフルームにいるスタッフもセンターです(注13)。障子から差し込む光も、画廊で交わされ人同士の会話も、ちょっとした仕草も、またセンターなのだと彼は言います。そして、そうしたセンターにはそれぞれ「生命の強弱」があるのだとアレグザンダーは言います。さらに彼の説明の面白い、というかまさに正しいと私が思うのは「センターはセンターによってつくられている」という洞察です。つまり、センターはいつも関係性のなかにある客観的実在であるというのです。次に引くのはアレグザンダーのセンターについての定義の一部です。

「センター」の「生命」や「強度」は、隣接する「センター」の位置関係や強度によって増大したり減少したりする。結局、「センター」は、それらがつくる「センター」が補い合うことでもっとも強まる(注14)。

新潟絵屋のメンバーたちが、ある美術家の企画展をしたいと思うのは、その美術家の絵や作品に、「生命(生き生きしたもの)」を、アレグザンダーの言う強いセンターを感じとるからでしょう。しかし、おそらく、その絵や作品の価値は、実はそれ自身で完結する生命にとどまるものではありません。すべての生命は、そもそも完結という性格を持ってはいません。

絵や作品を展示するということは、その絵の生命(センター性)を展示室というセンターと関係づける作業だと言えます。展示室というセンター(壁や柱などのさまざまなセンターの関係性のなかで成立している、ある強さをもったセンター)と絵(というセンター)の位置関係を調節したり、工夫することによって、それぞれの生命が、もっとも強め合い、補い合う関係性を探り当てるという行為が、展示作業なのです。そして、その結果「展覧会」というひとつのセンターが生まれるのです。私がいつも展示作業を終えたときに感じる幸福感(それは新潟絵屋にずっと関わり続けることができた最大の理由でもありますが)は、そのような「生命(生きた場所)」の誕生に立ち会えた喜びなのだとアレグザンダーの本を読んで理解することができました。

私が新潟絵屋で体験してきたことは、あるいは私たちが新潟絵屋でおこなってきたことは、おそらくどのような画廊でも、また美術館でも、意識の程度に差はあってもおこなわれていることだと思います。そしてそのような「生命空間=強いセンター」である画廊や、美術館や、さらには生き生きとした雰囲気を持つ店舗や、街路や、路地などとお互いに関係しあい、適切な位置関係を得ることで強度を強め合い、補い合うことで、生き生きとした町や地域というセンターを形成することにつながっていきます。

私や新潟絵屋のメンバーには歴史的建造物(というセンター)の保存・活用やまちづくりに関係している人間がありますが、新潟絵屋の存在や活動とそれらは、そんな風に連関しているのだと思っています。

ここに紹介したクリストファー・アレグザンダーは「都市はツリーではない」という論文で知られている思想家でもあります(注15)。

ツリーはヒエラルキー型の組織のようにピラミッド型になった構造体を言います。都市計画では総合的な計画(マスタープラン)の下に中期計画、短期計画などがツリー状に作られ、それらが実行されて作られていく町が効率的で、住みやすい、便利な町だと近代の都市理論では考えられたのですが、実際の都市はそのような構造はしていないと指摘した論文です。現実の、魅力的で、生き生きとした都市は、ツリーではなく「セミラティス」という構造を持っていると彼は主張しました。セミラティスはさまざまな要素が多方向のつながりで複雑に関係しあったネットワーク状の構造体を言います。

新潟絵屋で開かれる展覧会も、やはり個展に名前の書かれる作家を頂点とするツリー型ではなく、企画者や、鑑賞者や、感想や評判や、絵屋の会員や、展示室や、取材記事や、その日の天気などのさまざまなもの(センター)がつながって(関係して)生まれるセミラティスの構造体です。画廊がそのような構造体であることを、振り返ってみると、現代画廊や「画廊たべ」によって私は言葉ではなく感覚として、実地に学んできたのでした。

さらに書くならば、新潟絵屋のメンバー(運営委員や企画委員)たちの集合体も、定款に形式的に書かれた理事長を頂点とするツリー状ではなく、それぞれの個性や感性(というセンター)が、セミラティス状につながり、それぞれを補いあい、強めあっている構造体です。

これからの長い時間の中で、今後きっと今のメンバーたちも(もちろん私を含めて)顔ぶれが変わっていくかもしれませんが、そのような新潟絵屋のあり方そのものは変わっていかないだろう、あるいは変わっていくべきではないだろうと考えています。

(2023/11/20投稿 おわり)

(注11) クリストファー・アレグザンダー『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』(鹿島出版会)

(注12) 日本語だと「中心」または「中央」になりますが、それだとある局所的な「点」の感覚が強くなってしまうので、私自身は「一(いち)」がいいという気がしています。しかし「一」は数字のイメージが強いので、ここではやはり「センター」を使います。

(注13)2007年に現在地に解体移築して移転した新潟絵屋では展示室に隣接して売店のコーナーができました。この売店のセンター性と展示室のそれとの関係、バランスには、それなりの考慮を払っています。ときには企画展とは別個の小企画展示なされたり、あるいは一部を企画展の延長部分にしたりという具合に関係性は展示の度に変化します。絵と同じ「強いセンター性」を持ち、それが置かれる場所全体と関係して生命空間を作り出す販売物として2017年に「万年カレンダー 日暦」(書・華雪)を株式会社博進堂と共同で製作しました。この新しい商品開発をきっかけに新潟絵屋デザイン部門としてのdododo(ドードー堂)が誕生しました。

(注14)『ザ・ネイチャー・オブ・オーダー 建築の美学と世界の本質 生命の現象』p122

(注15) アレグザンダーが1965年に発表した論文。『形の合成に関するノート/都市はツリーではない (SD選書)』(鹿島出版会)に収録

▶ 『まちの日々vol.8 特集 新潟絵屋』

▶ 会員募集

▶ 会員更新は通販サイトにてお手続きができます

佐佐木實展「イ」展示風景より/オークション出品作品は土壁左手/格子戸右手の「イ」はアートフェアに出品します

佐佐木實展「イ」展示風景より/オークション出品作品は土壁左手/格子戸右手の「イ」はアートフェアに出品します

木製額付(UVカットアクリル付属/箱入り)

木製額付(UVカットアクリル付属/箱入り)